여름은 가장 흔들리기 쉬운 계절이다. 햇빛은 강하고, 공기는 습하고, 마음은 어딘가 흐트러진다.

이 계절을 가장 잘 쓰는 감독이 한 명 있다. 우리에게는 <콜 미 바이 유어 네임>으로 친숙한 루카 구아다니노. 그는 여름의 불안정함 위에 ‘욕망’이라는 감정을 차곡차곡 쌓아 올린다. 욕망과 여름, 제법 잘 어울리는 조합이다.

“나는 욕망의 필모그래피를 쓰고 있다” – 루카 구아다니노

그의 영화 <아이 엠 러브>, <비거 스플래쉬>, <콜 미 바이 유어 네임>은 통상적으로 ‘욕망 3부작(Desire Trilogy)’라고 불린다. 시리즈처럼 하나로 매끄럽게 이어지지는 않지만, 서로 느슨하게 연결되어 있다.

공통점이라고 한다면 하나같이 뜨겁고도 아찔한 감정을 품고 있다는 것. 뙤약볕이 내리쬐는 여름 한복판에서 사랑과 집착, 그리고 해방과 상실을 이야기한다.

이 세 편의 영화를 통해 그는 욕망이 어떻게 시작되고, 어떻게 흘러가며, 결국 인물에게 어떤 흔적을 남기는지 보여준다.

<아이 엠 러브> (2009)

“욕망은 ‘나’를 찾는 과정이다”

세 편 중에서 욕망을 가장 적나라하게 다룬다. 유일하게 ‘파괴’로까지 이어지니 말이다.

배우 틸다 스윈튼이 연기한 ‘엠마’는 부유한 밀라노 가문에 소속되어 있다. 하지만 완벽해 보이는 삶 속에서 그녀는 정체성을 잃고 감정 없이 살아가는 존재로 그려진다.

그러던 중, 아들의 친구이자 젊은 셰프인 ‘안토니오’를 만나며 처음으로 살아 있음을 느끼게 된다.

영화에서 욕망은 직접적으로 말해지지 않는다. 대신 음식이 조리되는 장면, 피부에 닿는 햇살, 풀잎 사이의 움직임으로 표현된다.

“영화란 항상 보이는 것이 아니라, 보이지 않는 것을 표현해야 한다” – 루카 구아다니노

안토니오가 만든 음식을 처음 먹고 엠마가 눈을 감는 장면은 그 자체로 욕망의 문이 열리는 순간을 나타낸다. 이렇듯 카메라가 밀착해서 장면을 담아내면, 우리는 엠마의 감정을 흠뻑 느끼면 된다.

앞서 욕망이 파괴로 이어지는 영화라고 하지 않았던가. 억눌려 있던 스스로를 찾은 엠마는 결말에서 가문을 버리고 집도 떠나며 완전히 다른 존재로 탈바꿈한다.

강렬한 욕망은 이렇게 삶의 구조 자체를 무너뜨리고, 다시 세울 수도 있다.

<비거 스플래쉬> (2015)

“누가 누구를 지배하고 있는가?”

영화에서 욕망은 권력이자 게임으로 표현된다.

태양이 내리쬐는 이탈리아 섬을 배경으로, 목소리를 잃은 락스타 ‘마리안’과 그녀의 연인 ‘폴’은 조용한 휴가를 보내려고 한다.

하지만 마리안의 전 연인 ‘해리’와 그의 딸 ‘페넬로페’가 찾아오며 네 사람 사이의 묘한 긴장과 균열이 생기는데.

해리는 계속해서 마리안과의 지나간 관계를 되살리려 하고, 페넬로페는 도발적인 몸짓으로 주변 남성들의 욕망을 뒤흔든다.

그리고 얽히고설킨 모든 감정은 결국 폭력적인 사건과 죽음으로 귀결된다.

영화에서 욕망은 잊고자 했던 과거를 다시 끌어오면서 인물 간의 지배욕과 소유욕을 부추긴다. 하지만 매달릴수록 떠나가는 게 사람 사이 관계라는 말이 있지 않은가.

욕망을 쫓은 자리에는 공허함만이 남아 있다.

<콜 미 바이 유어 네임> (2017)

“욕망이 가장 순수한 형태로 드러나는 이야기다”

앞선 영화들이 조금 자극적이었다면, 때 묻지 않은 이 영화를 보자. 첫사랑의 불완전함과 아름다움을 동시에 담아냈다.

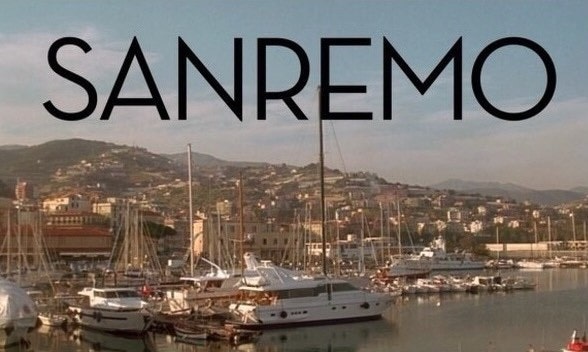

북이탈리아의 어느 마을. 어린 소년 ‘엘리오’는 여름 동안 머물게 된 대학원생 ‘올리버’를 만난다. 그리고 처음으로 누군가를 갈망하는 감정을 배운다.

영화는 욕망이 처음 태어나는 순간에 주목한다. 그리고 그 맑고 두려운 마음을 어느 영화보다 아름답게 담아냈다. 당연하게도 그 욕망은 결국 시간 안에서 이별로 수렴한다.

우리는 엘리오의 시선으로 이내 끝나버릴 걸 알면서도 빠져드는 사랑이라는 감정을 경험한다.

순수하게 발현된 욕망은 이처럼 한 사람을 영글게 할 수 있다.

“우린 너무 빨리 치유되려고 자신을 망쳐. 한 30살 쯤엔 파산하는 거지. 그러면 새로운 사람을 만날 때마다 줄 것이 점점 줄어든단다. 하지만 아무것도 느끼지 않으려고 아무것도 느끼지 않게 만들다니. 그런 낭비가 어디 있니?” – 엘리오의 아버지

루카 구아다니노의 영화에서 욕망은 언제나 계절처럼 왔다가 스쳐 지나간다. 화려하게 피어나지만 결코 머무르지 않고 흘러가며, 결국 인물들에게 지워지지 않는 흔적을 남긴다.

그가 그린 세 편의 여름은 모두 다르지만 공통적으로 이야기한다. 욕망은 이성보다 빠르고, 감정보다 더 솔직하다고.