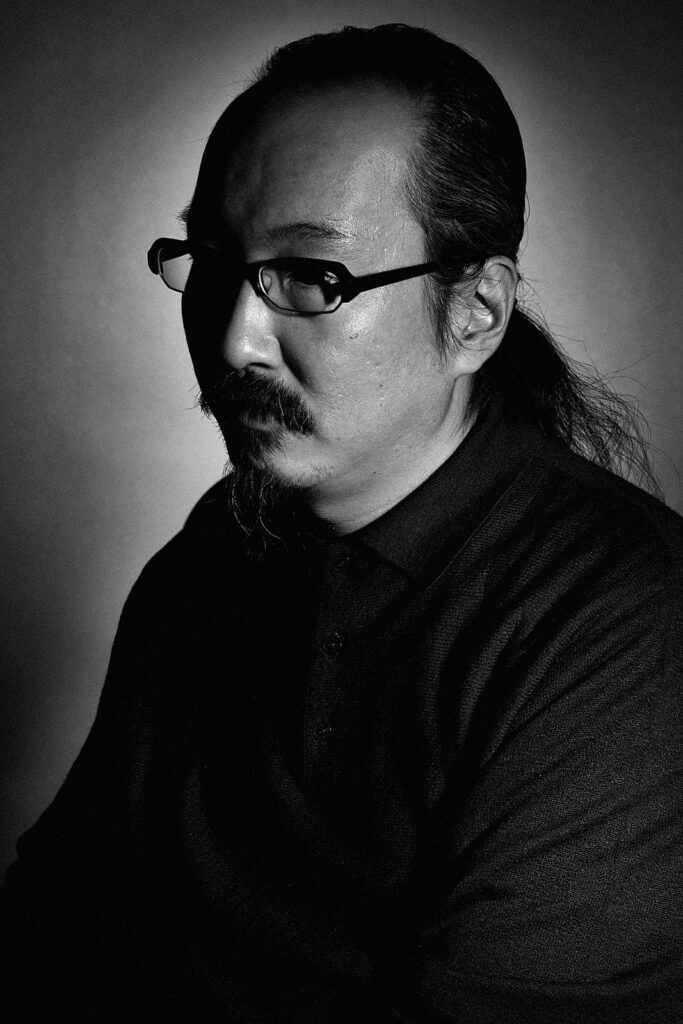

곤 사토시의 삶은 그가 만든 작품들처럼 예기치 않게 막을 내렸다. 언제나 일반적인 서사와 전개를 거부했던 그는, 생의 마지막 순간에도 그 태도를 지켰다. 향년 46세. 아직 세상에 꺼내지 못한 수많은 이야기들이 남아 있었지만 그는 이르게 세상을 떠났다.

그는 다섯 번째 애니메이션 영화 <꿈꾸는 기계> 제작 중 세상을 떠났다. 병명은 췌장암. 생을 정리할 시간조차 길지 않았고, 그는 항암 치료도 거부했다. 결국 곤 사토시는 죽음을 앞두고 장문의 유서를 남긴 뒤 조용히 집에서 세상을 떠났다.

곤 사토시의 작품 속 세계는 언제나 모호한 경계 위에 서 있었다. 허구와 진실, 꿈과 현실, 자신과 타인. 그 세계 속에 관객을 끌어들여 함께 경계를 헤매게 한다. 그래서 그의 영화는 단순한 감상을 넘어 빠져드는 경험의 매개가 된다.

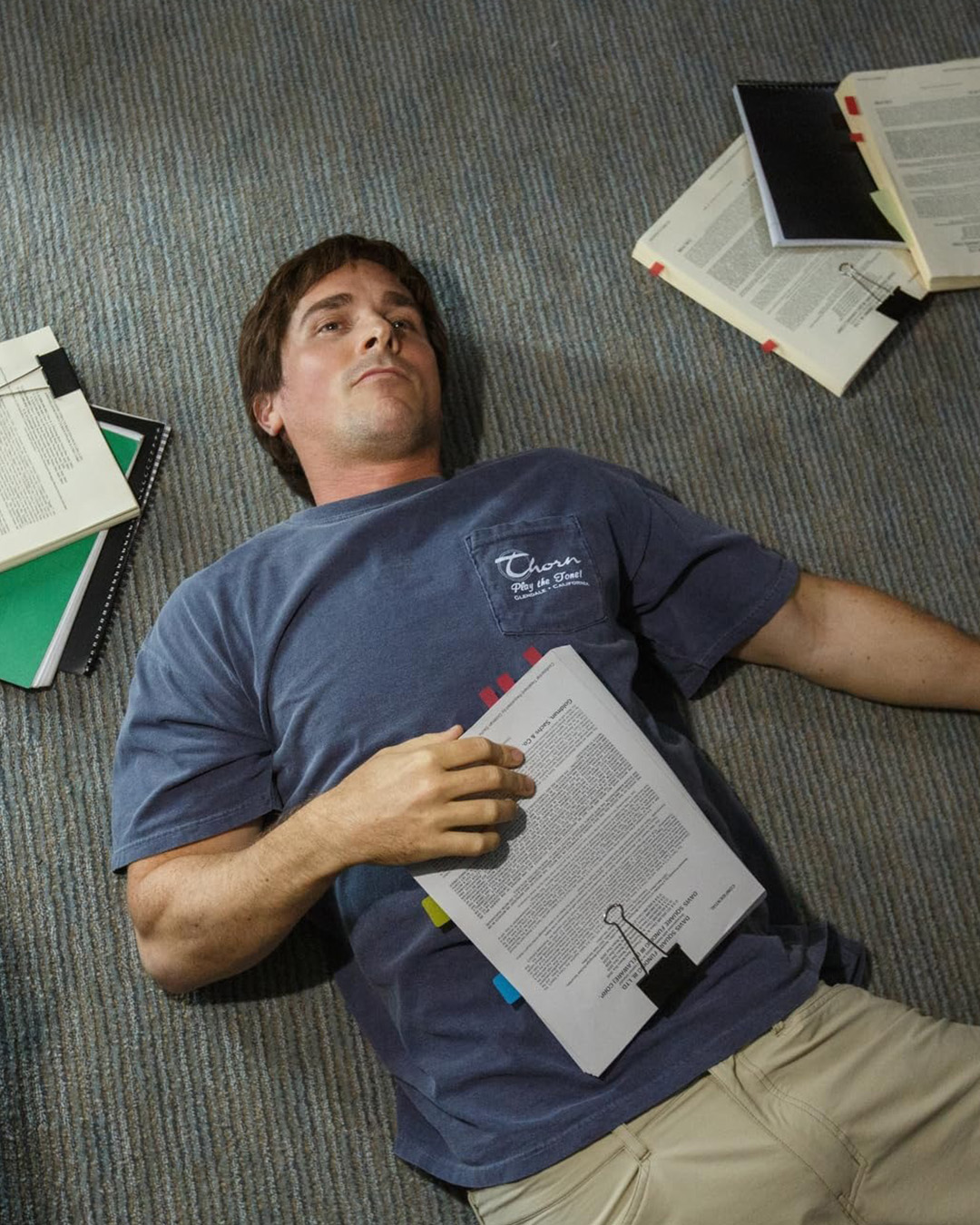

그의 연출은 애니메이션의 한계를 넘어서 있었다. 할리우드도 그를 사랑했으니 말이다. 크리스토퍼 놀란 감독의 <인셉션>과 대런 아로노프스키 감독의 <블랙 스완> 속에서도 곤 사토시 작품을 오마주한 흔적들을 찾아볼 수 있다.

어지러운, 그래서 아름다운 곤 사토시 감독의 세계를 들여다보자.

퍼펙트 블루 (1998)

“나는 진짜야.”

아이돌 그룹의 피할 수 없는 숙명인 걸까. 새로운 스타가 탄생하면, 어제의 사랑은 금세 식기 마련. 한때 팬들의 열렬한 사랑을 받았던 아이돌 그룹 ‘챰’의 멤버 미마. 그녀는 결국 그룹을 떠나 배우로 전향한다.

배우로서 인지도는 점차 올라가지만, 미마를 둘러싼 불미스러운 사건들이 연이어 벌어지며 현실과 허구의 경계가 서서히 무너진다. 게다가 작품 속 배역과 그녀의 자아가 뒤섞이며, 미마는 점점 자신이 누구인지조차 알 수 없게 된다.

놀랍게도 이 작품은 곤 사토시 감독의 데뷔작이었다. 81분이라는 짧은 러닝타임은 그가 앞으로 펼쳐나갈 세계가 얼마나 복잡하고, 집요한지를 예고하는 신호탄이었다.

천년여우 (2001)

다음 작품 역시 배우가 주연으로 등장한다. 제목의 ‘여우(女優)’는 바로 여자 배우를 뜻한다.

감독 ‘타치바나 겐야’는 전설적인 배우였던 ‘후지와라 치요코’의 다큐멘터리를 제작하기 위해 그녀를 찾아간다. 치요코를 대상으로 인터뷰를 하며 그녀의 삶을 회상하는 액자식 구성으로 영화가 전개된다.

이를 시작으로 그녀의 인생은 다시 펼쳐지고, 관객은 치요코의 기억과 함께 시공간, 현실과 허구를 넘나드는 긴 여정에 동행하게 된다. 치요코는 젊은 시절, 만주로 떠난 첫사랑을 찾기 위해 만주를 배경으로 한 영화에 출연할 결심을 하며 배우의 길을 걷게 된다.

“못 만나도 괜찮아요. 왜냐하면 난 그를 쫓는 나를 사랑하거든요.”

첫사랑은 끝내 이루어지지 않았지만 그녀는 사랑을 좇으며 자신의 삶을 살아간다. 그렇게 현실과 영화, 삶과 연기가 뒤섞인 ‘후지와라 치요코’만의 시간이 켜켜이 쌓여간다.

크리스마스에 기적을 만날 확률 (2003)

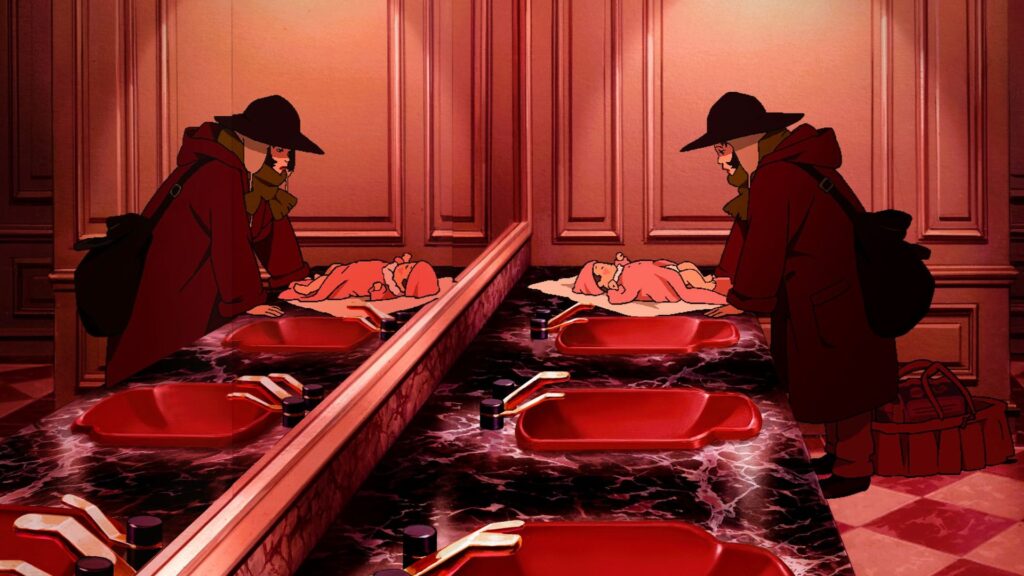

하루하루 대충 살아가는 도쿄 뒷골목의 홈리스 세 명. 흰 눈이 내리는 화이트 크리스마스에도 언제나처럼 쓰레기를 뒤지던 그들은 버려진 갓난 아기 ‘키요코’를 발견한다. 그렇게 ‘키요코’의 부모를 찾아주기 위한 기묘한 여정이 시작된다.

전작들이 현실과 허구, 자아와 환상을 뒤섞은 실험적인 작품이었다면, <크리스마스에 기적을 만날 확률>은 비교적 오락성과 대중성을 고려한 작품이었다. <퍼펙트 블루>와 <천년여우>가 평단의 주목을 받았음에도 흥행 면에서는 큰 성과를 거두지 못했기 때문. 곤 사토시는 조금 더 현실적이고 감성적으로 다가갈 수 있는 이야기를 선택했다.

하지만 어디까지나 ‘비교적’일뿐이다. 여느 애니메이션과는 달리, 곤 사토시 특유의 블랙코미디적인 냉소와 사회에 대한 비판 의식은 여전히 녹아있다. 겉은 따뜻하고 유쾌하지만, 그 속엔 삶의 아이러니와 인간의 상처를 날카롭게 들여다보는 시선이 숨겨져 있다.

망상대리인 (2004)

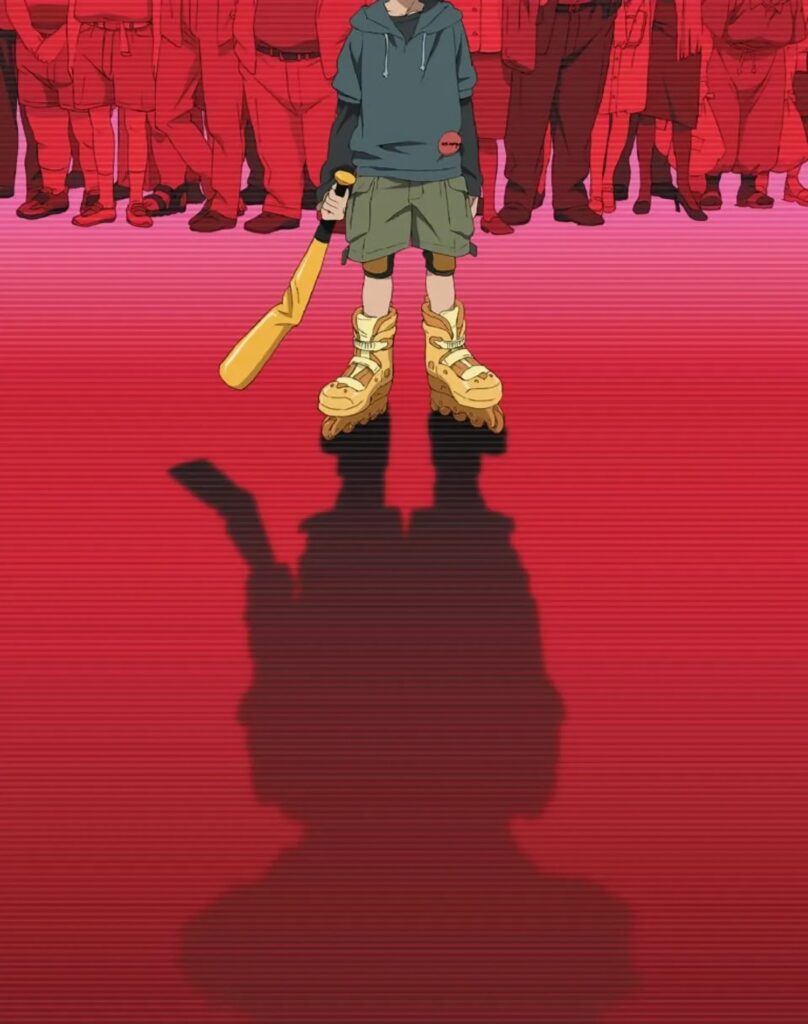

곤 사토시가 제작한 유일한 TV 애니메이션 시리즈. 병들어가는 현대 사회를 치유하는 인기 마스코트 캐릭터 ‘마로미’. 그의 정체는 대량 증발한 사람들을 기쁘게 했던 ‘쾌락’ 그 자체를 의미한다. 마로미에게 열중하는 사람들은 현실에서 눈을 돌리고 환상 속의 쾌락만을 쫓는다.

극중 등장하는 인물들은 각기 다른 이유로 현실에서 도피하고자 한다. 곤 사토시는 이들에게 현대인의 모습을 투영해 각자의 불안, 고독, 그리고 자아 상실을 그려냈다. 이번 작품 역시 초현실적인 이미지와 다층적인 내러티브 구조가 뒤엉켜 무엇이 진짜인가 끊임없이 질문하게 만든다.

파프리카 (2006)

주인공 치바 아츠코는 정신과 박사로, ‘DC미니’라는 기계로 사람들을 치료한다. 치바 아츠코가 아닌 그녀의 또 다른 자아 ‘파프리카’로 말이다.

파프리카는 살인사건으로 괴로워하는 형사 ‘코나가와’의 의뢰를 받아 그의 무의식을 탐색한다. 그는 과거 자신이 구하지 못한 피해자에 대한 죄책감으로 고통받고 있다. 꿈속에서도 반복적으로 용의자를 쫓지만, 결국 번번이 놓치고 만다.

곤 사토시는 강렬한 색채, 파괴적인 상상력과 실험적인 연출로 꿈을 시각화했다. 서로 다른 이들의 꿈이 연결되고 침범되기 시작하며, 꿈과 현실의 경계가 무너져내린다. 논리에서 벗어난 장면 전환과 이미지의 충돌이 이어지는데, 어쩐지 어젯밤 꿈에서 본 듯한 기시감이 느껴진다.

이후 곤 사토시 감독은 다섯 번째 애니메이션 영화 <꿈꾸는 기계> 제작 중 사망했다. 프로듀서였던 마루야마 마사오가 그에게 작품을 완성하겠다고 약속했지만, 그 꿈은 끝내 완성되지 못했다. 그가 남긴 콘티만으로 영화를 완성하는 건 의미가 없다는 결론에 이르렀기 때문.

“곤 사토시의 작품을 다른 사람이 이어받아 연출하면, 그것은 이제 더 이상 곤 사토시의 영화가 아니라는 것을 깨달았다.”

너무 이른 죽음이었다. 곤 사토시가 상상한 수많은 장면들은 영영 스케치북 속에서 머물게 되었다. 단 다섯 작품만을 남기고 떠난 그는 누구보다 많은 이야기를 품고 있었을 터. 그는 한 편의 애니메이션이 어떻게 영화적 언어가 될 수 있는지 짧은 생애 동안 스스로 증명해냈다. 그가 세상에 남긴 것은 다섯 편의 영화가 아니라, ‘곤 사토시’라는 하나의 장르였다.