“아마도 당신을 위한 옷은 아닐 겁니다”

-앙팡 리쉬 데프리메, <컴플렉스(Complex)>

많은 사람들이 입어서 유명해지고, 돈도 많이 버는 것이 성공의 기준이다. 그러나 아이러니하게도 소비자를 위한 옷을 만들지 않는다는 패션 브랜드, ‘앙팡 리쉬 데프리메(Enfants Riches Déprimés)’.

티셔츠 하나에 백만 원. 이들의 가격 정책은 진심이다. 하이패션 좀 아는 척하기 위해 옷을 사는 사람이라면 손 한번 갖다 대기도 떨릴 만한 높은 가격대. 브랜드 디렉터 앙리 알렉산더 레비는 앙팡 리쉬 데프리메가 대중을 위한 옷이 아니라고, 가격 하나로 이를 분명히 했다. 제품도 소량 생산을 고수하며 희소성까지 띤다고.

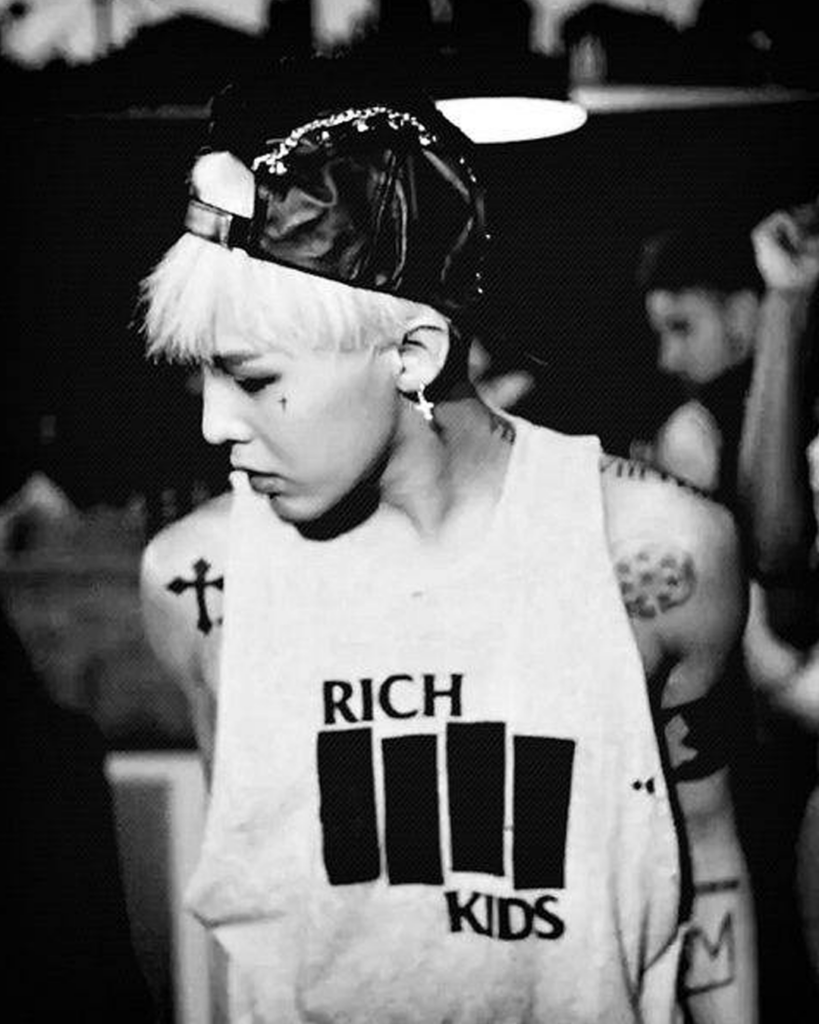

이들이 한창 활동하던 2013년 경에 지드래곤, 칸예 웨스트, 코트니 러브 등 패션 아이콘들 사이에서 조용하게 인기를 끌었다.

왜 이렇게 비싼 값에 허름해 보이는 옷을 파는 것일까? 이는 앙팡 리쉬 데프리메(이하 ‘ERD’)가 외치는 ‘엘리트 펑크’에 답이 있다.

제가 그 부잣집의 우울한 도련님입니다

프랑스어로 ‘우울한 부잣집 아이들’이라는 뜻을 가지고 있는 패션 브랜드의 이름은 곧 디렉터 ‘앙리 알렉산더 레비(Henri Alexander Levy)’ 자신을 칭하는 것이다.

레비는 미국의 상위 1% 부잣집 아들이었다. 돈으로 모든 것을 해결 가능할 정도였다고. 그는 억만장자의 아이들만 다닌다는 스위스 최고 명문 학교 ‘르 로제(Le Rosey)’에 입학했다. 이에 더해 부모님은 여러 최고급 기관들을 보내면서 아들 레비의 인맥을 넓히고자 했다. 태생부터 재벌이었지만 레비는 그들의 빡빡한 생활을 오래 견디지 못했다. 그는 고급스럽고 호화로운 것들보다, ‘펑크(Punk)’, ‘마약’ 같은 것들을 추구했다.

고작 11살에 클래시와 섹스 피스톨스를 좋아하며 분석할 정도였다고. 패션에 관심을 제대로 가지기 시작한 것도 이때였는데, 그의 교복은 옷핀과 체인으로 꾸며져 있었다. 급기야 15살 때부터 마약에 중독되어 재활 시설에 들어가게 된다.

수차례 중독과 치료를 반복했지만, 어느 순간 학교 성적을 올릴 만큼 진전을 이뤄내 UCLA 예술 대학에 합격했다. 그러나 합격 후 다시 엉망인 삶을 살며 3학년 때 중퇴했다.

초엘리트 집단에서 그들에게는 평범하지 않은 유년기를 보낸 레비. 그의 과거는 그가 ‘엘리트 펑크’를 지향할 수 있는 당위성을 부여한다. 그가 앙팡 리쉬 데프리메라는 패션 브랜드를 만든 것도 어찌 보면 당연한 수순이었다.

진짜 반골들만 따라와

많은 패션 브랜드에서 ‘펑크의 미학’을 재현해내려고 노력한다. 그러나 진짜 더럽고, 험악한 느낌으로 아이템을 발매하면 대중성과 거리가 멀어져 돈이 되지 않는다. 서브컬처 특성상 그 삶을 향유하지 않았더라면 소위 ‘펑크 맛’으로 선보이기도 힘들다.

그러나 레비는 제대로 엉망진창인 삶을 살았고, 이를 이해하는 사람이었다. 앙팡 리쉬 데프리메는 이를 이용했다. 반체제주의, 허무주의, 분노 등 주류 문화에 저항하는 펑크 정신을 통해 브랜드를 대중에게서 떼어놓으려고 했다. 그는 뮤지션 ‘루 리드(Lou Reed)’의 초상화가 그려진 옷을 만든 이유로 “그냥, 루 리드라서”라는 답변을 내놓을 정도로 펑크스러운 모습을 보였다.

레비는 자신이 보이는 행보가 일관성 없는 넌센스로 가득 차도 상관없다고 말한다. 이 역시 그가 종종 언급하는 ‘허무주의적 쿠튀르’의 한 방향성으로 그의 정신과 궤를 같이한다.

엘리트 집단에도 속했던 그는 엘리트주의가 가지는 특징, 다수가 아닌 특정 소수에 의한 권력도 함께 표현했다. 펑크 집단과 엘리트 집단 모두 ‘다수’를 원하지 않는다는 공통점을 교묘하게 엮어냈다. 출신을 차치하고 미국에서 시작한 브랜드가 굳이 프랑스어로 이름을 지은 이유로 프랑스 정치 특유의 엘리트주의를 표현한 것이 아닐까 하는 개인적인 추측을 조심스럽게 해본다.

백만 원이 우스운 티셔츠, 진짜 미쳐있는 게 아니라면 착용도 쉽지 않을 도발적인 문구와 찢어진 옷들. 캐시미어 올가미, 마약 숟가락 등 페이스북에서도 종종 게시 중단 처리를 당할 정도로 과격한 아이템들을 선보였다.

정치적, 사회적 메시지와 과거 복식으로부터 받는 영감 등 ERD의 디자인은 다채롭지만 레비가 완성한 아이템들을 관통하는 말은 ‘내가 만들고 싶은 것’이다. 직접 옷을 만들며 소량 생산을 고집하는 것도 남들이 입고 싶은 옷보다는 자신이 입고 싶은 옷을 만드는 게 그의 목표다.

“스스로 목숨을 끊으려면 7,000달러짜리 캐시미어 올가미로 하고 싶지 않겠어요?”

-“Enfants Riches Déprimés’ punk couture” , <가디언지(The Guardian)>中

그렇게 ERD는 아는 사람들은 아는 브랜드로 조용하지만 굵직하게 성장했다. 신진 디자이너 브랜드를 소개하는 편집샵 <Browns> 바이어의 눈을 제대로 사로잡은 ERD는 Browns에 입점했다. 여기서 귀인 한 명을 만났다. <컴플렉스>에 따르면 무려 지드래곤이 유명인 중 첫 번째 고객이었다고. 이후 자레드 레토, 비욘세, 킴 카다시안 등 ERD를 사랑하는 스타들을 등에 업고 성장했다.

ERD와 드니 라방, 에디터를 홀린 조합

레비는 꾸준히 자신이 패션 디자이너와 같은 패션 관련 직업이 아닌 작가, 화가임을 강조했다. <할리우드 리포터>에 따르면 그는 패션이 아닌 예술을 사랑한다고. ERD를 통한 활동 역시 그저 자신의 우울증을 마케팅할 공간을 만든 것이라고 언급했다.

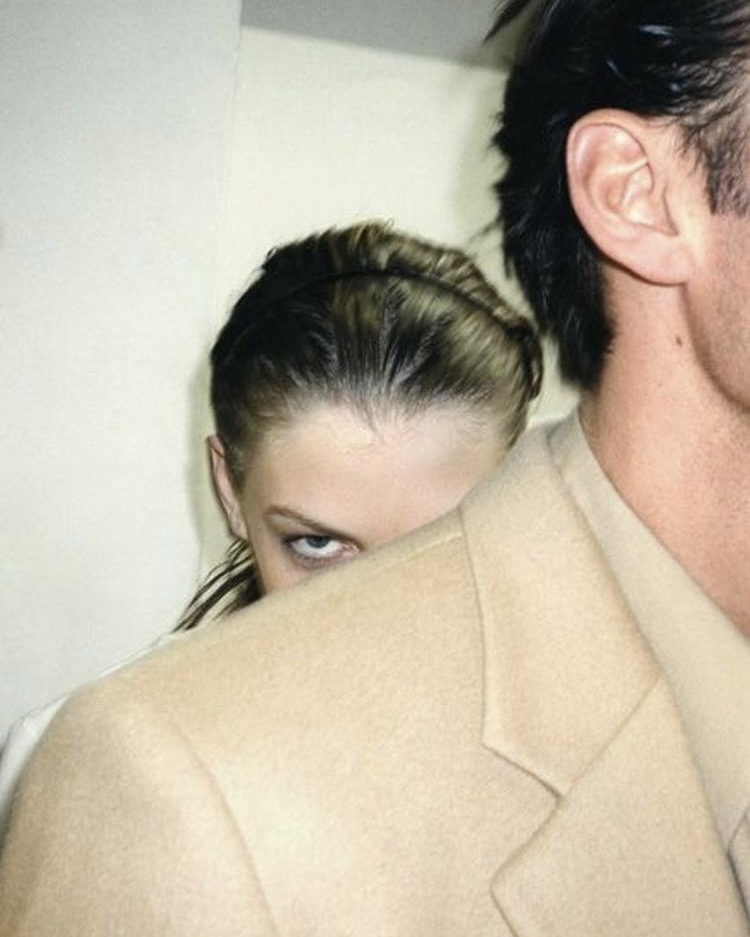

많은 활동 중에서도 최근 공개되었던 25SS 캠페인 사진 한 장이 그가 왜 자신을 작가라 표현하는지 깨닫게 만들었다.

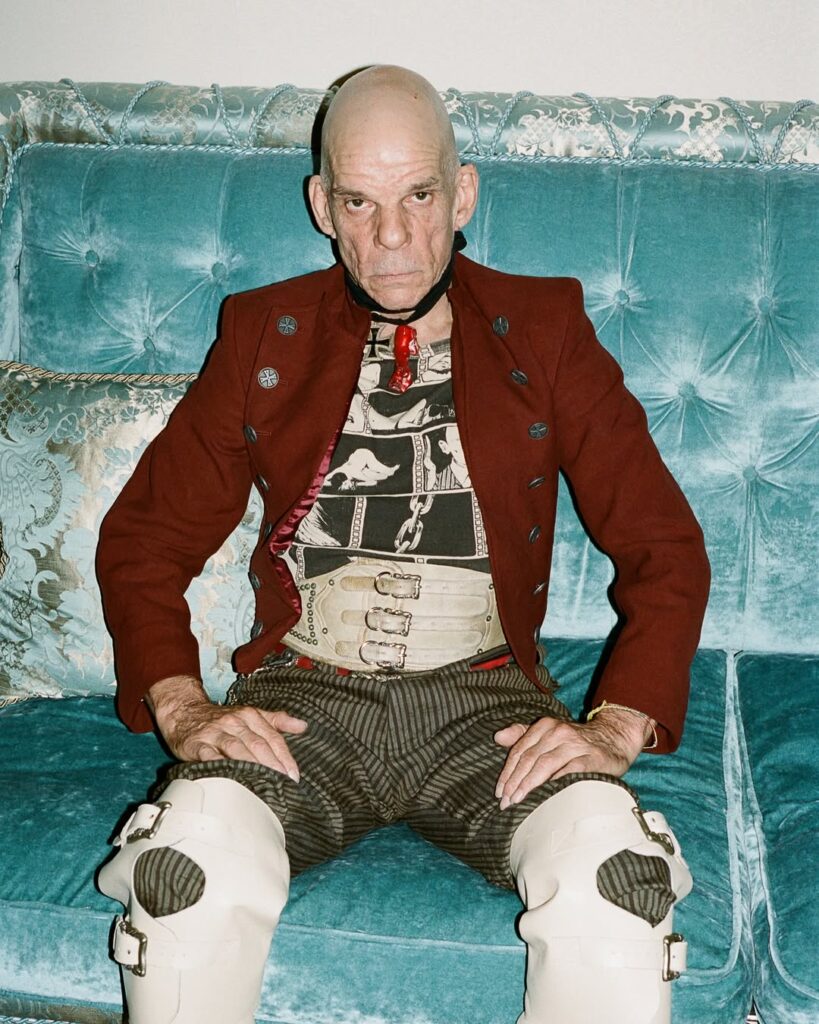

펑크를 찬미하는 브랜드에서 이미 유명한 펑크 아이콘과 그 시절 배경을 차용하는 것은 어찌 보면 당연한 것. 그러나 ‘드니 라방(Denis Lavant)’이라는 인물을 전면에 내세운 ERD의 25SS 캠페인은 남달라 보인다. 드니 라방이라는 인물에 대해 알게 된다면 ERD를 제대로 표현할 수 있는 인물이 곧 드니 라방이라는 생각이 들 것이다.

‘프랑스’ 출신 배우 드니 라방은 투박하고 꼬인 성격을 전문적으로 연기하는 ‘성격파 배우’로 유명하다. 유명한 ‘예술 영화감독’ 레오 카락스의 페르소나로 시카고 국제 영화제에서 남우주연상도 받았다. 그러나 그는 ‘상업 영화를 찍을 생각이 없다’고 언급하며, 계속해서 예술 영화와 연극배우를 고집했다.

레비는 드니 라방과 촬영 당시 그에게서 진실됨, 순수함 그리고 무언가에 깊이 빠져들 수 있는 잠재의식을 보았다고 언급했다. 그도 그럴 것이, 둘은 꽤나 닮아 있다. 따옴표 안에 있는 키워드들만으로도 이제껏 레비가 보여준 행보와 펑크, 예술을 부르짖는 ERD의 세계관을 확인할 수 있다.

이 외에도 버려진 주차장에서 펑크의 관능미를 보였던 24FW, 마오쩌둥과 미국의 연쇄살인범 에일린 워노스 등이 눈에 띄는 23SS 등. 레비의 옷, 사진 그리고 다양한 그의 예술 작품이 여러 담론을 제시하는 와중에 그의 말들은 펑크를 향해 있다. 드니 라방과 함께했던 캠페인의 사진 작가 역시 커리어 시작부터 ‘펑크 록’의 한 장면을 촬영했던 테리 리처드슨(TERRY RICHARDSON)이었다.

높은 가격으로 ‘반자본주의’를 외치는 역설적이고도 어울리는 정신을 내비치는 패션 브랜드 ERD. 이들은 빈티지 애호가들 사이에서 ‘세인트 미카엘’과 함께 큰 인기를 끌며 수면 위로 오르고 있다.

부유한 가정에서 태어났지만, 부에 걸맞은 행복 대신 펑크를 택한 앙팡 리쉬 데프리메의 앙리 알렉산더 레비.

태생적 반골이 선물하는 ‘엘리트주의적, 허무주의적 쿠튀르’를 경험하고 싶다면, 예술가 앙리 알렉산더 레비가 선사하는 엘리트 펑크의 미학을 탐구해 보자.