1980년대, 포스트모더니즘은 전통적인 사고에 의문을 제기했다. 절대적인 진리는 철학자 ‘자크 데리다’의 영향 아래 해체의 대상이 되었고, 건축과 패션이 잇따라 그 가장자리를 흔들었다.

모두 뜯어내고, 다시 생각하라

모더니즘 건축이 질서와 기능을 추구했다면, 해체주의 건축은 혼란과 불완전함을 기꺼이 받아들이는 방식이었다. 이들은 모더니즘에 반기를 들며, 불안정하고 비대칭적인 구조를 새로운 미의 기준으로 끌어올렸다. 근대 건축의 아버지, 루이스 설리번이 주장한 ‘형태는 기능을 따른다’는 명제가 해체되기 시작한 것이었다.

해체주의 건축은 당시 무명 건축가였던 ‘베르나르 추미’로부터 시작되었다. 그는 1982년 열린 파리 라 빌레트 공원 국제 설계 공모전에서 당선됐다. 추미는 자크 데리다의 해체주의 개념을 빌려 이를 설계에 반영했다. 붉은색 파빌리온 수십 개가 공원 곳곳에 설치되었고, 각각의 건축물은 용도와 형태가 정해지지 않은 채로 열려 있었다. 기존 건축의 질서와 기능을 해체하고 공간에 각각의 파편들을 심은 것이다.

그리고 1988년, 뉴욕 현대미술관(MoMA)에서는 해체주의 역사에 한 획을 그은 전시가 열렸다. 프리츠커 상의 첫 수상자였던 필립 존슨과 마크 위글리의 큐레이팅 하에, 자하 하디드, 프랭크 게리, 피터 아이젠만, 렘 콜하스 등 해체주의 건축을 표방하는 건축가 일곱 명이 한자리에 모여 ‘구성적 해체주의 건축전’을 개최했다.

“왜곡된 기하학을 통해 불쾌함의 기쁨을 맛본다.” – 필립 존슨

정형화된 구조를 해체하고 파편화한 뒤, 그 잔해로 새로운 질서를 짓는 것. 이들의 손에서 탄생한 미완성과 비대칭, 왜곡과 충돌은 그 자체로 하나의 미학이 되었다. 물론, 이에 대한 반응은 엇갈렸다. 실용성과 기능성을 저버리고 무시했다며 의견이 분분했다. 그러나 분명한 것은 이들의 전시가 해체주의 건축의 기반을 쌓아 올리고 건축물을 바라보는 대중들의 시선을 바꾸는 계기가 되었다는 것이다.

이와 같은 태도는 패션으로 이어졌다. 건축계가 구조를 의심하기 시작하자, 패션계 또한 기존의 실루엣을 낯설게 바라보고, 이미 완성된 개념을 차츰 해체하기 시작했다. 그것이 바로 해체주의 패션의 시작이었다.

레이 가와쿠보

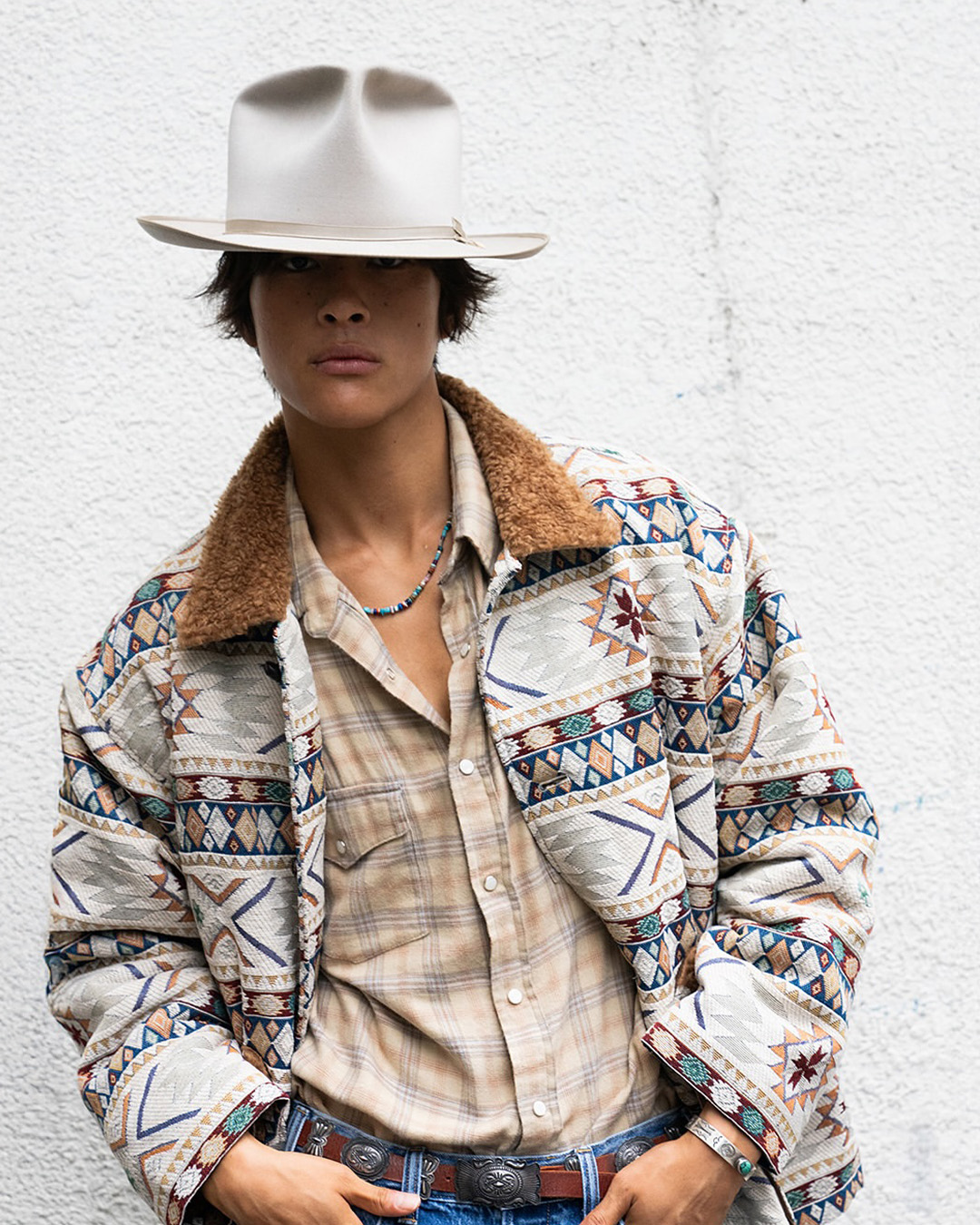

꼼 데 가르송의 레이 가와쿠보는 늘 전형을 거부했다. 무너진 대칭과 실험적인 실루엣, 의복의 형태와 기능을 전복하는 디자인. 그녀는 서구의 전형적인 미학에 도전했다.

1981년, 레이 가와쿠보가 파리에서 처음으로 자신의 컬렉션을 선보였다. 글래머러스한 모델과 함께 꼭 맞는 옷과 화려함을 추구하던 시대, 그녀는 마(間, 사이 간)의 개념을 빌려 의복과 몸 사이에 공간을 남겼다. 게다가 런웨이는 블랙과 무채색으로 가득 채워졌으니. 모두 충격에 휩싸였고, 일부는 모욕적이라는 반응까지 내놓았다. 하지만 40세의 나이에 파리에 진출한 그녀는 첫 등장만으로 파리 패션계를 뒤흔들었다.

“나는 늘 0에서 시작해 기존에 없던 것을 만들고자 한다.” – 레이 가와쿠보

‘Lace Sweater’는 지금까지도 해체주의 패션의 상징으로 남아있다. 닳아 헤진 가장자리, 낡은 질감, 그리고 무작위로 여기저기 뚫린 구멍들. 레이 가와쿠보는 원단에 새로운 차원을 부여하는 구멍이라고 말한 바 있다. 완벽함보다는 균열을, 아름다움보다는 불안정함을. 그 모든 것이 레이 가와쿠보의 옷에서 시작되었다.

마틴 마르지엘라

레이 가와쿠보가 해체주의의 어머니라면, 그 반대편에는 아버지로 불리는 마틴 마르지엘라가 있다. 그는 어린 시절부터 빈티지 의류를 분해하며 실험적으로 재창조해냈다. 깨진 도자기, 트럼프 카드, 헌 신발 끈, 빗을 활용한 업사이클링까지. 이 모든 시도는 훗날 ‘메종 마르지엘라’의 모체가 되었다.

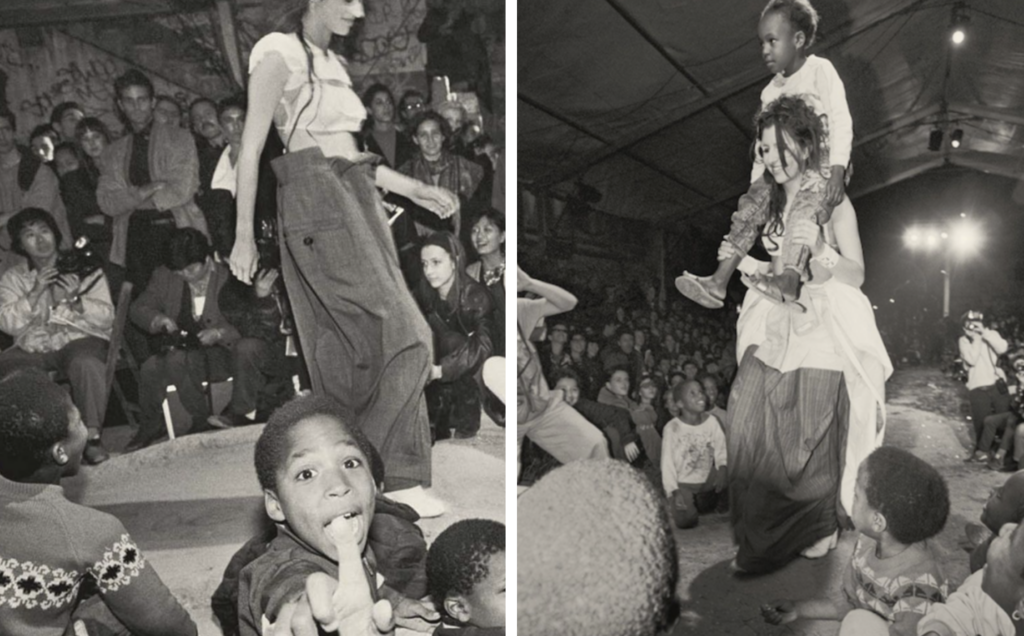

1989년, 마틴 마르지엘라는 파리 20구의 버려진 놀이터에서 F/W 컬렉션 쇼를 열었다. 대부분의 쇼가 진행되는 중심부를 벗어나 그가 택한 건 외곽의 낡은 공간이었다. 프론트 로우는 패션계 관계자가 아닌 동네 아이들이 차지했다.

쇼가 진행되자 아이들은 런웨이로 뛰어들었고, 모델들은 그들의 손을 잡거나 목마를 태우고 함께 걸었다. 중심에서 벗어나, 기존의 질서를 깨고 새로운 무대를 연 것. 이것이 바로 마르지엘라의 태도였다.

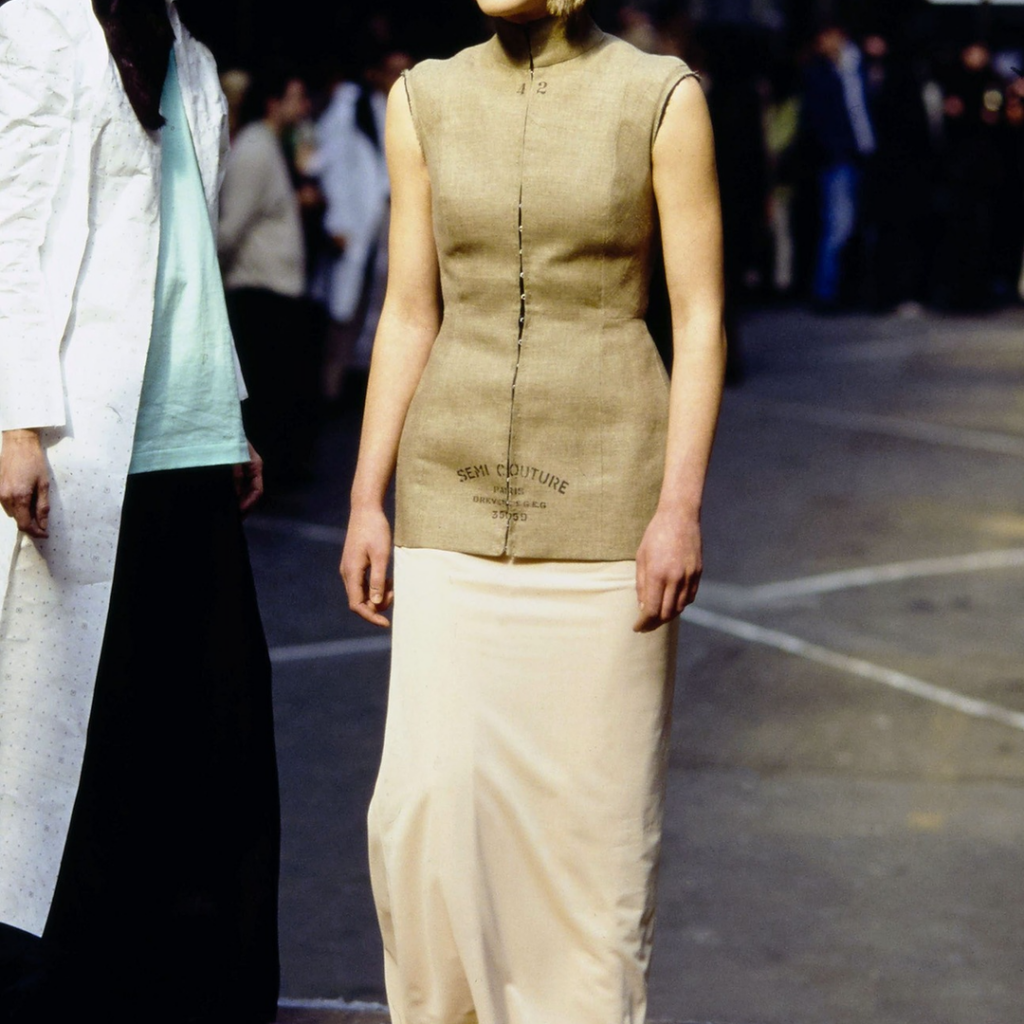

그는 옷의 구조 자체를 드러내는 방식을 택했다. 숨기지 않고 드러낸 솔기, 마감되지 않은 밑단, 그리고 겉으로 드러난 안감. 제작 과정이 그대로 노출된 마틴 마르지엘라의 옷은 경계를 무너뜨렸다.

미완성으로 구조가 완성됐다

20세기 말, 건축과 패션은 서로 다른 언어로 동일한 질문을 던졌다. 두 분야에 던져진 해체주의에 대한 논제는 비판적 사고의 매개체가 되었다. 벽과 지붕을 해체해 공간의 의미를 환기시키고, 옷의 경계를 허물며 신체와 의복 사이의 관계에 대한 질문을 던짐으로써 모든 건 해체되고 재조립되었다. 그렇게 새로운 미의 기준이 세워졌다.

물론, 해체주의는 기능보다 개념과 태도가 우선시되는 이론이다. 미완성으로 완성된 구조는 불편하게 느껴지고, 감상보다 질문이 앞설 수밖에. 하지만 그 불편함이 바로 해체주의의 존재 이유일지도 모르겠다.