“싸우는 거 아닙니다”

“화난 거 아닙니다”

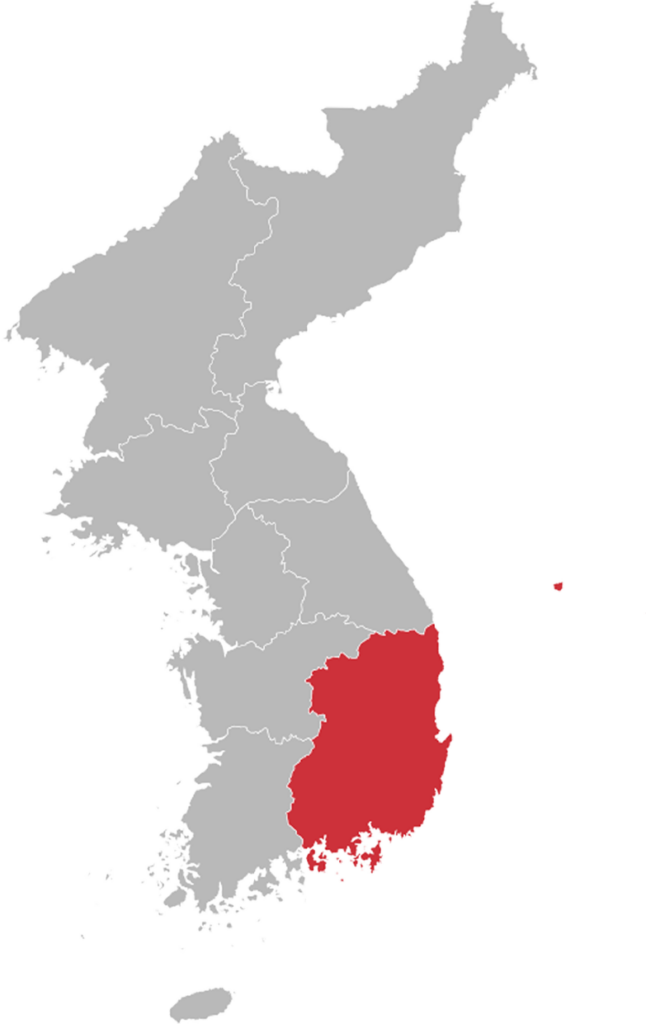

경상도 방언은 강하고 단호한 어투 때문에 종종 오해를 불러일으킨다. SNS에서도 ‘경상도 친구들의 대화법’ 같은 지역 특징 유머 게시물에 싸우는 줄 알았다는 반응이 대부분을 차지한다.

전라도와 더불어 한국을 대표하는 지방인 만큼, 경상도 방언을 쓰는 사람도 많다. 그 안에서도 경북과 경남으로 나뉘고 지역별로 또 나뉘지만, 인터넷에서 공통적으로 통용되는 경상도 방언의 특징은 존재한다.

말투는 강해도, 속은 여리다. 경상도 이성에게 플러팅 하는 꿀팁부터 화두에 올랐던 ‘잠 온다’ 논쟁까지. 경상도의 역사를 시작으로 모두 톺아보자.

경주와 상주, 경상도입니다

경상도의 ‘경상’은 고려 시대 중심 고을이었던 ‘경주’와 ‘상주’의 앞 글자에서 따온 지명이다. 1896년(고종 33년)에 13도제를 실시하면서 경상도는 경상남도와 경상북도로 나뉘었다. 그러나 ‘경상도’라는 지명은 1314년부터 굳어져 지금까지 쓰이고 있다.

대표 도시들의 지명을 조금만 더 알아보자면, 경북 지역의 대표 도시 ‘대구’, 옛날에는 ‘달구벌’이라고 불렸다. 달구벌의 유래로는 ‘닭이 많은 벌판’, ‘넓은 공간을 의미하는 달(達)과 벌판을 의미하는 벌(伐)이 합쳐져 지어진 이름, 크게 두 가지로 나뉜다.

경남 지역의 대표 도시 ‘부산’은 1910년까지 완전히 다르게 불렸다. ‘동래’였다. 가마솥 모양의 산이라는 한자 뜻을 가지고 ‘부산’이라는 지명이 사용되기 시작했다. 두 지역의 자세한 이야기는 먼 훗날, ‘디 오리진’ 시리즈에서 다시 확인해 볼 수 있을 터.

*경상남도와 경상북도, 대구광역시, 부산광역시, 울산광역시 모두 개별 지방자치단체지만, ‘경상도’로 통용하는 경향이 있는 점을 확실히 해둬야 겠다.

아, 쫌

억양에 따라 수만 가지 뜻이 담긴 ‘네’가 외국인들을 혼동시킨 적이 있다. 보기에는 같은 글자인데, 뜻이 모두 다른 단어가 경상도에도 있다. 한국인들은 경상도 방언을 잘 대응하기 위해 ‘쫌’의 억양을 잘 분석해야 한다.

시끄럽다는 말도, 가만히 있으라는 말도 ‘쫌!’ 한 글자로 해결할 수 있다는 사실이 온라인 커뮤니티에서 큰 화제였다.

‘쫌’에는 ‘조금’을 축약한 “좀 조용히 해줄래” 그 이상의 여러 가지 의미가 담겨 있다. 모두 느낌으로 통한다고.

성 떼고 부르면 설레요

동성친구까지는 괜찮다. 그런데 이성 친구가 성을 떼고 부르는 순간, 공기가 확 달라진다. 보통 연인이나 가족이 아니면 ‘성+이름’을 모두 말한다. 특히 부모님이 화가 나셨을 때는 성과 이름을 모두 붙이기에, 풀네임으로 호명됐다면 긴장할 필요가 있다.

경상도만의 독특한 애칭 ‘이름만 부르기’. 호감 가는 이성에게 잘 활용하면, 경상도인들만의 작은 플러팅 고수가 될 수 있으니 기억해 두자. 참고로 이름 끝만 부르면 결혼하자는 뜻이다.

잠 온다 vs 졸리다

‘블루베리 스무디’와 ‘어디까지 올라가는 거예요’를 이어 수도권 출신과 경상도 출신이 만나면 가장 큰 화두에 오르는 주제가 하나 있다. ‘잠 온다’와 ‘졸리다’.

경상도에서는 ‘잠 온다’를 주로 사용하고, 수도권에서는 ‘졸리다’를 주로 사용한다. 더 재밌는 점은 서로가 서로의 언어 습관을 ‘귀여운 척한다’라고 표현하는 점이다.

경상도인들에게 졸리다는 국어책을 읽는 느낌, 수도권인들에게 잠 온다는 잠을 의인화한 느낌이라고.

누가 표준어고 정답일까? 한 단어로 써야 한다면 ‘졸리다’가 맞다. 그러나 ‘잠 온다’가 틀린 말도 아니다.

국립국어원의 ‘온라인 가나다’ 답변에 따르면, ‘오다’의 의미에 ‘질병이나 졸음 따위의 새일적 현상이 일어나거나 생기다’라는 뜻이 있어 ‘잠이 오다’와 같은 표현이 문제가 없다고 언급했다.

오해를 받고 있는 상황이라면, 차라리 억울하지라도 않게 귀여운 순우리말을 빌려 ‘자몽하다’라고 얘기해 보자.

화난 게 아니라, 역사의 흔적이다

경상도 방언의 성조는 중세국어의 연장선에 있다. 중세국어는 성조 언어였으나, 근대국어 시기에 여러 지역에서 성조가 소멸되었다. 억양이 센 이유는 여기에 있다. 현대국어에 와서도 경상도와 함경도에서는 성조가 쓰이고 있기 때문. 이는 가끔 화내는 듯한 말투에 오해를 부르기도 한다.

어미에서도 중세국어의 흔적을 찾을 수 있다. 서울에서는 어딜 가고 있는지 아닌지, 예 / 아니오로 대답할 수 있는 질문과 어느 목적지를 향해 가고 있는지에 대한 질문에 “어디 가니?”라고 말한다. ‘-니’라는 어미 하나가 두 가지 질문에 모두 쓰이지만 경상도는 다르다.

예 / 아니요로 대답을 원한다면 “어디 가나?”

목적지를 물어보고 싶으면 “어디 가노?”

카자흐스탄 고려인들의 고려어는 중세국어의 흔적이 남아 있는 경상도인들이 가장 잘 알아들을 수 있다고.

‘-나’와 ‘-노’로 다른 어미가 쓰인다. 중세국어 역시 질문의 종류에 따라 종결 어미가 달랐다고. 물론 두 질문의 성조도 다르다.

오해의 소지가 조금이나마 풀렸을까. 나름 귀여운 모습을 가진 츤데레식 경상도인들을 오늘만큼은 더욱 반겨보자.