“눈을 감으면, 누구도 경험해서는 안될 것들이 여전히 보인다. 밝은 빛, 뒤이어 나타나는 검은 구름, 그리고 사방으로 달려가는 사람들. 나는 그 모든 것들을 기억한다.”

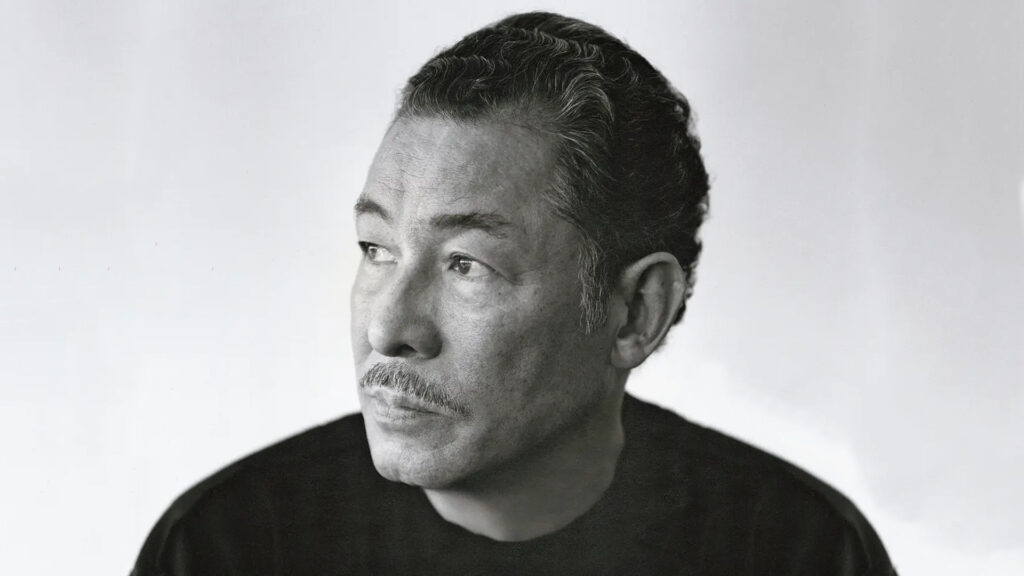

1945년 8월, 히로시마에 투하된 원자 폭탄. 그리고 동네가 무너지는 광경을 목도한 이세이 미야케. 일본이 제2차 세계대전에서 패하고 6년 후, 이사무 노구치는 히로시마의 평화기념공원에 설치된 다리의 난간을 세웠다. 이키루, 그리고 시누. 각각 ‘살다’와 ‘죽다’를 의미하는 두 개의 난간. 히로시마에 거주하던 이세이 미야케는 그가 설계한 두 개의 난간을 보며, 처음으로 디자인의 의미를 인식했다.

보는 사람의 시야를 형성하고, 그 사람이 사물을 어떻게 인지할지 결정짓는 것. 그것이 바로 디자인이다. 그는 건축가이자 디자이너인 이사무 노구치를 사랑했다.

“나는 그날의 기억을 공유하지 않겠다. 이를 뒤로하고, 파괴할 수 없는 것과 아름다움을 가져다주는 것에 대해서만 생각하겠다.”

이후 이세이 미야케는 도쿄 다마 미술대학에서 그래픽 디자인을 공부했다. 1960년에 일본에서 세계 디자인 회의가 개최되었는데, 이세이 미야케는 사무국에 편지 한 통을 보냈다. 왜 패션은 디자인의 범주에 포함되지 않는가. 그리고 그는 패션이 아직 디자인으로써 인정받지 못한 분야라면 자신에게도 기회가 있을 것이라며, 패션의 길을 택했다.

대학을 졸업한 이세이 미야케는 1965년, 위베르 드 지방시와 기라로쉬 아래에서 어시스턴트로 일했다. 그러던 중 프랑스 전역에서 68 운동이 일어났다. 자유와 평등을 외치던 젊은이들은 청바지와 티셔츠를 입고 거리에 나왔다. 그리고 이세이 미야케는 이를 바라보며, 소수가 아닌 다수를 위한 옷을 만들겠다며 평생의 신조를 지니게 되었다.

4년 뒤 그는 다시 일본에 돌아가는데, 이듬해 자신의 패션 철학을 기반으로 텍스타일 디자이너 마키코 미나가와와 함께 미야케 디자이너 스튜디오(MDS)를 설립했다. 그리고 자신의 이름을 딴 스튜디오를 설립한 미야케는 ‘제2의 피부’라는 개념을 선보였다. 우리에게 가장 가까이 닿는 것은 바로 옷이기 때문. 그는 동양과 서양의 꼬리표를 떼고 의복 그 자체에 집중했다. 몸과 옷 사이의 편안함, 그리고 채워지지 않는 부분의 관계에 대해 접근했다.

일본에는 전통적으로 마(間, 사이 간)의 개념이 존재한다. 이는 시간과 공간의 사이를 의미하는데, 이세이 미야케와 레이 가와쿠보, 요지 야마모토는 마를 기반으로 자신의 철학을 전개했다. 이세이 미야케에게 있어 마는 천 조각과 몸 사이의 채워지지 않는 공간을 의미했다.

이후로도 이세이 미야케는 실험에 몰두했다. 신체와 의복 사이의 관계, 그리고 자유에 대한 탐구를 이어나간 그. 1980년대에는 천이 아닌 플라스틱과 종이, 철사 등의 소재를 이용한 <Body Works> 프로젝트를 공개했다.

파이버 글라스(유리섬유) 소재로 제작한 이 붉은색 뷔스티에는 여성의 몸을 본떠 주조했다. 의복이 신체를 가리는 용도로만 사용된다는 개념을 전복시켜 제2의 피부를 만들어낸 것이다. 이는 <Body Works> 프로젝트의 주제를 관통하는 작품이었다.

1981년, 이세이 미야케의 서브 라인인 플랜테이션(Plantation)을 공개했다. 성별과 나이, 그리고 체형에 구애받지 않고 누구나 입을 수 있는 옷을 제작하는 것이 목표였다. 관리하기 쉽고 루즈한 디자인을 천연 소재로 풀어낸 플랜테이션의 컬렉션. 여름에는 린넨과 코튼을, 겨울에는 울 소재를 사용했다.

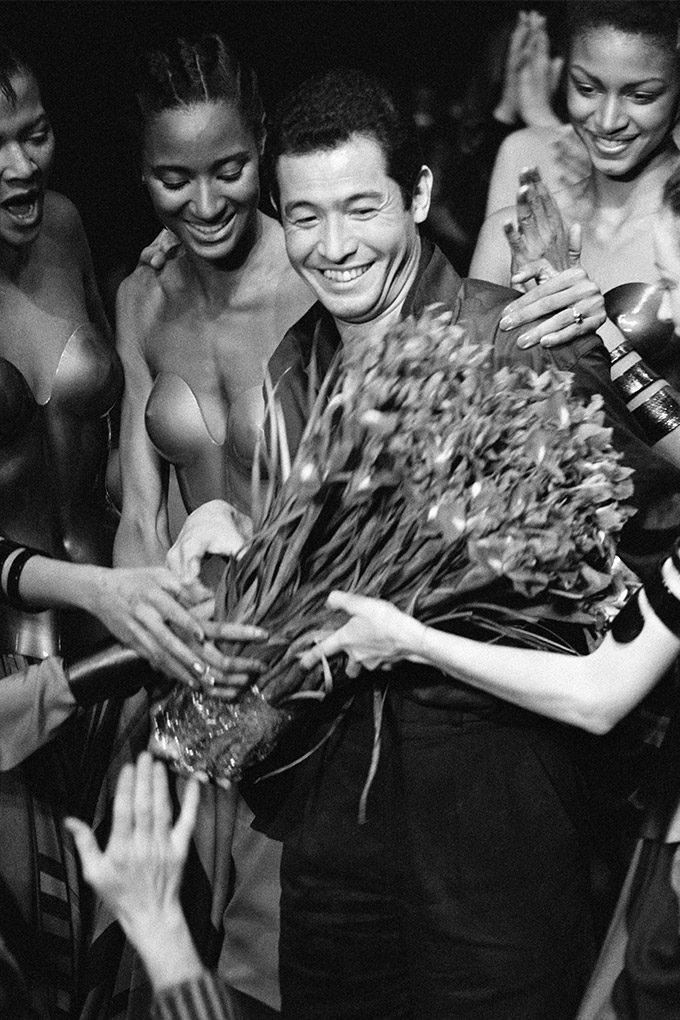

1988년에는 파리에서 이세이 미야케의 전시, ‘ISSEY MIYAKE, A-Un’이 열렸다. 당시 그의 작품 70여 점을 선보였는데, 그간 이세이 미야케가 보여준 과거와 미래, 동양과 서양, 인간과 물체의 교류를 집약한 전시였다.

전시가 끝난 뒤, 스스로 할 수 있는 모든 것을 이루었다고 확신한 이세이 미야케는 새로운 여정에 대해 생각했다. 이는 플리츠 플리즈(PLEATS PLEASE)의 시작이었다.

기존의 플리츠는 형태 유지를 위해 세심한 취급이 필요했지만, 그는 이와 같은 방식을 외면했다. 대신 그는 보편적으로 입을 수 있는 플리츠를 고안해 내고자 했다.

이세이 미야케의 첫 플리팅은 1991년 프랑크푸르트의 발레단과 함께였다. 그는 안무가 윌리엄 포시스의 공연 <The Loss of Small Detail>의 의상을 제작했는데, 무용수들의 움직임을 모두 허용할 수 있는 의상을 디자인해야 했다. 그리고 마침내 이세이 미야케가 평생 탐구해온 ‘누구에게나 맞는 옷’을 발견했다. 바로 플리츠였다. 이는 기존의 오트 쿠튀르 방식에 맞선 것이었다.

1993년, 이세이 미야케의 여성 라인인 플리츠 플리즈가 출시되었다. ‘사람들을 기쁘게 하는 플리츠’라는 의미를 지닌 ‘PLEATS PLEASE’. 마찬가지로 사람들이 옷을 입는 기쁨과 그 자유로움을 선사하는 것이 이들의 철학이었다. 기존의 플리팅은 봉제 전 주름을 잡는 방식이었는데, 미야케는 정 사이즈보다 큰 원단을 재단한 뒤 이에 열을 가하고 압착해 그 형태를 유지시키는 가먼트 플리팅(Garment Pleating) 기술을 고안했다. 그가 만든 영구적인 주름은 구겨지지 않고 가벼우며, 쉽다.

늘 패스트패션을 반대하는 행보를 보였던 이세이 미야케. 그는 적은 양의 천으로 옷의 구조를 최소화하고, 단순화하는 방향을 연구했다. 그리고 1999년, 다이 후지와라와 함께 A-POC(A Piece of Cloth) 프로젝트를 공개했다.

A-POC는 한 장의 천을 의미하는데, 하나의 천으로 완성되는 기모노에서 영감을 얻은 것이다. 컴퓨터로 구동되는 기계가 천 조각을 짜며 패치워크를 형성한다. 그리고 유기적으로 연결된 천을 가위로 자르면 끝이다. 별도의 재단도, 봉제도 필요 없는 A-POC 프로젝트. 기계가 실의 양을 계산한 뒤 의복을 생산하기에 원단 낭비의 문제도 해결했다. 이는 이세이 미야케의 1999 S/S 컬렉션에서 공개됐다. 런웨이에는 23명의 모델들이 하나로 이어진 천을 입고 등장했다. 패션과 테크놀로지의 융합. 이세이 미야케는 A-POC를 통해 의상 생산의 새로운 방향성을 제시했다.

“저는 늘 내일을 생각합니다.”

결코 뒤를 돌아보는 법이 없었던 이세이 미야케. 시대의 흐름에 연연해하지 않으면서도 늘 앞서간 그는 이세이 미야케만의 가치를 만들어냈다. 이러한 정신은 언제나 우리가 삶을 향유하는 방식이자 지향점일 터.

“나는 옷의 절반만 만든다. 사람들이 내 옷을 입고 움직였을 때 비로소 내 옷이 완성된다.”

삶과 사람, 그리고 일상을 근간으로 한 그의 패션 철학은 모두를 사랑했고, 모두가 사랑했다. 과거와 미래, 동양과 서양, 인간과 물체와 같이 정반대되는 개념 또한 그의 이름 아래 하나가 되었으니 말이다.