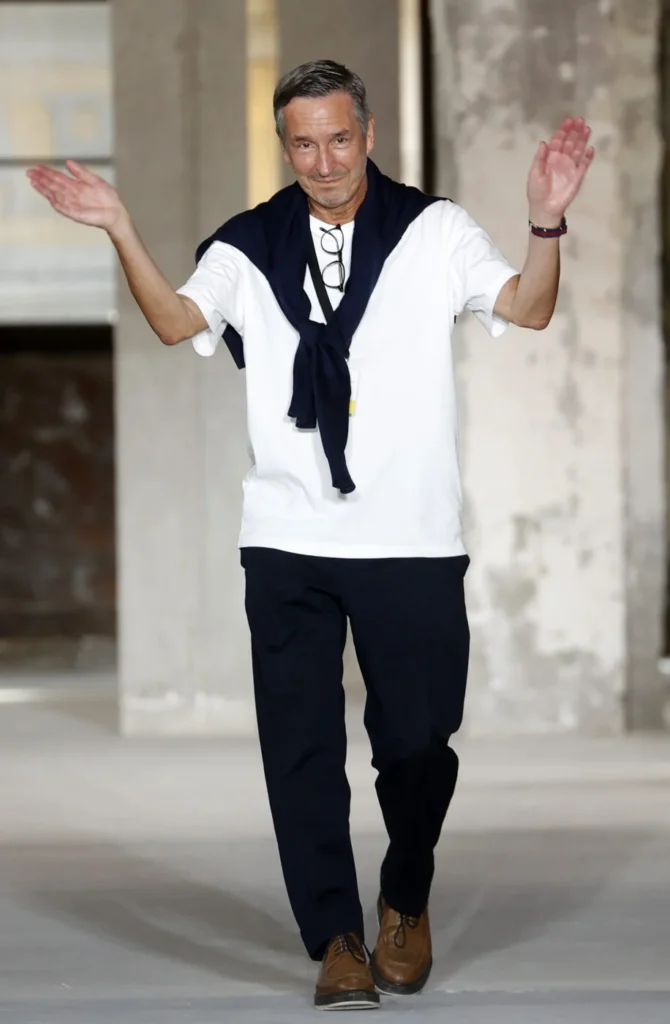

2018년, 스페인 바르셀로나의 럭셔리 그룹 푸이그(Puig)가 ‘드리스 반 노튼’의 지분 대부분을 인수했다.

패션계는 술렁였다.

오랫동안 독립적으로 운영되던 브랜드마저 큰 변화를 맞이했기 때문.

당시 드리스 반 노튼은 매각 이유를 이렇게 설명했다.

“30년 넘게 내가 세워온 회사를 위한 믿을 만한 파트너를 찾고 있었다”

무엇보다, 매각 조건 중 핵심은 브랜드의 ‘크리에이티브 디렉터’와 ‘이사회 의장’ 자격을 그대로 유지하는 것.

또한 앤트워프에 위치한 본사와 주요 팀이 회사의 심장부로 남도록 보장하는 조건을 제시했다.

일종의 ‘동맹’을 맺은 셈. 지분의 다수를 넘기되 창작과 브랜드 정체성은 내부에 남겼다.

이로써 독립성을 유지하면서도 브랜드의 확장을 위한 파트너를 확보할 수 있었다.

“내가 두려운 건 돈이 아니다. 패션이 너무 빠르게, 얕게 변하고 있다는 사실이다”

최근 대부분의 패션 기업들은 ‘브랜딩 -> 투자 유치 -> 단기간 성장 -> 엑싯’의 구조로 움직인다.

이런 흐름 속에서는 브랜드 고유의 색깔보다 성장률, 유통 확대, 인플루언서 노출 빈도가 성공의 척도가 되어버린다.

디자이너들은 창의적인 세계를 구축할 새도 없이 ‘언제 상장할 수 있는가’를 계산해야 한다. 결국 창작자라기보다 투자자의 회수 일정에 맞춰 움직이는 스타트업 CEO로 변질되는 것.

작은 브랜드들은 ‘넥스트 JW 앤더슨’을 꿈꾸며 투자 자본에 기대고, 브랜드는 자라기도 전에 팔려 철학은 설 자리를 잃어버린다.

그 결과 오늘날 럭셔리 시장은 모두 같은 형태의 백, 로고, 실루엣으로 넘쳐난다.

“패션은 공허한 단어다. 패션은 6개월 안에 끝나는 것을 의미하기 때문이다. 시대를 초월한 대체 단어를 찾고 싶다”

지금의 패션 산업은 투자와 엑싯으로만 계산되는 시장이 되었고, 디자이너의 세계관은 더 이상 기업의 우선순위가 아니다.

이런 점에서 드리스의 선택은 그가 얼마나 ‘드문 존재’인지 잘 보여준다.

그의 결정은 단순한 매각이 아니었다. 자본 없이는 버티기 힘든 시대 속에서도 브랜드의 방향과 가치를 스스로 통제할 수 있는 구조를 선택했다.

결국 이 산업의 위기는 ‘자본의 유입’이 아니라 그 자본을 ‘어떻게 받아들이느냐’에 달려 있다.

즉, 브랜드가 지속 가능하고 독립성을 지키려면 단순한 투자 유치가 아니라 창작과 정체성을 보호할 장치를 마련해야 한다는 뜻.

자본은 성장과 확장을 돕는 수단일 뿐 브랜드의 방향과 철학을 흔들어서는 안 된다. 작은 브랜드라 하더라도 자신의 세계관을 중심에 두고, 투자자와 전략적 파트너를 신중히 선택하는 것이 중요하다.

그리고 그 끝에는 자신의 목소리로 세상과 마주하는 브랜드만이 오래도록 기억될 것이다.