알베르 카뮈의 소설 <이방인> 속 주인공 ‘뫼르소’는 삶의 중요한 사건들 앞에서 냉정하고 무심한 태도를 보인다.

그의 모습은 현대 심리학에서 말하는 ‘회피형 애착’과 유사하게 해석되곤 한다.

뫼르소는 과연 회피형 인간인가.

우선 ‘회피형 애착’에 대해 들여다볼 필요가 있다. 이 유형의 가장 두드러지는 특징은 감정적 친밀감을 불편해하고, 상대에게 의존하지 않으려는 경향이다.

대체로 자립성을 과도하게 중시하며 감정을 표현하거나 공유하는 데 거리감을 느낀다.

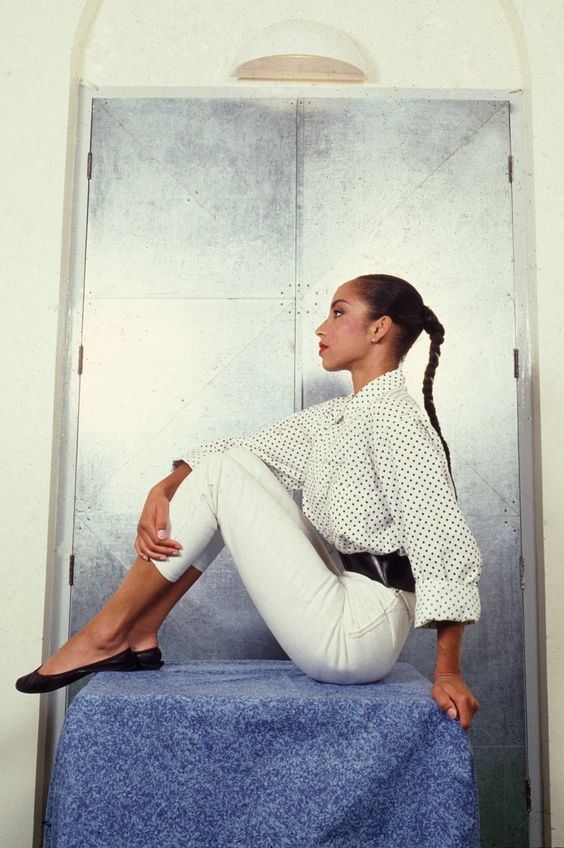

오늘날 연애에서 회피형은 흔히 ‘기피 대상’이 되곤 한다. 이유는 단순하다. 감정을 잘 드러내지 않고, 타인의 감정에도 공감하거나 반응하는 데 인색하기 때문.

정서적 친밀감이 형성되기 어려운 탓에 파트너는 사랑받지 못한다고 느끼며 외로움을 겪게 된다. 결국 ‘나만 애쓰는 연애’가 되는 것.

소설 속 뫼르소의 언행과 태도는 회피형의 여러 특징을 떠올리게 한다.

“오늘 엄마가 죽었다. 아니, 어쩌면 어제”

이 문장은 <이방인>의 첫 문장이자 소설 전체의 정조를 보여주는 핵심 상징이다.

어머니의 죽음 앞에 그는 슬퍼하지 않고, 심지어 정확한 날짜조차 기억하지 못한다. 사회는 애도의 감정을 ‘당연한 반응’으로 간주하지만, 뫼르소는 거기서 어떠한 감정적 동요도 보이지 않는다.

이처럼 감정 표현의 억제 또는 무심함, 그리고 정서적 친밀감에 대한 거리는 회피형 애착의 대표적인 특징과 맞닿아 있다.

“나 사랑해?” “그런 감정은 모르겠어”

연인 ‘마리’와의 대화는 관계에 대한 무관심을 잘 보여준다.

마리는 그에게 사랑을 확인하지만, 뫼르소는 “그런 감정은 모르겠다. 하지만 원한다면 결혼은 할 수 있어.” 라고 반응한다.

그들의 관계에는 신체적인 친밀감은 있지만 정서적 교류는 희박하다. 감정에 무관심하고, 관계의 깊이에 몰입하지 않는 그의 태도는 회피형의 전형적인 패턴과 닮아 있다.

또한 그는 책임은 지되 애착은 회피한다. 결혼 자체는 가능하다고 말하면서도, 감정적 동기나 확신 없이 수동적으로 수용할 뿐이다.

그러나 뫼르소는 단순한 회피형은 아니다

뫼르소는 감정을 숨기거나 피하려고 하지 않는다. 오히려 그는 감정의 본질적 가치 자체를 의심한다.

즉, 회피하는 것이 아니라 의미를 부정하고 무의미함을 수용하는 태도에 가깝다.

“나는 행복했고, 또 지금도 행복하다.”

소설의 막바지, 사형을 앞둔 뫼르소는 두려워하지 않는다. 공포나 후회, 비탄 대신 그는 현재 이 순간의 존재만을 느낀다.

그에게 있어 삶의 사건들과 감정은 덧없는 파편일 뿐 그 자체로 특별하거나 중요하지 않다.

감정을 회피하는 것이 아니라, 중요하지 않다고 믿는다

회피형 애착은 감정을 느끼지만 불편해서 피하는 방어기제다. 반면 뫼르소는 감정을 무가치한 것으로 보는 ‘실존적 인식’에서 출발한다.

그는 사랑, 슬픔, 기쁨 모두를 삶의 덧없음 속에서 지나가는 감각 정도로 여긴다. 그래서 감정을 숨기거나 억제하는 것이 아니라 굳이 의미를 부여하지 않는 것.

정리하자면, 뫼르소는 겉보기에 회피형 애착과 유사한 특성을 보이지만 그 이면에는 실존주의적 무감정과 부조리 수용이라는 ‘철학적 태도’가 자리한다.