검이불루 화이불치(儉而不陋華而不侈), 검소하나 누추하지 않고, 화려하나 사치스럽지 않다.

처음 이 말이 등장한 건 고려 중기, 김부식의 삼국사기다. 백제를 세운 시조 온조왕이 도읍지를 옮기며 새로 성과 궁궐을 지을 때 나온 기사로 전해지고 있다.

조선경국전에서도 동일한 말이 등장한다. 정도전은 삼국사기의 기사를 인용하여 다음과 같이 썼다. ‘궁원의 제도는 사치하면 반드시 백성을 힘들게 하고 재물을 잃는다. 너무 누추하면 조정의 존엄을 보일 수 없다. 검소하나 누추하지 않고, 아름다우나 사치스럽지 않게 하는 것, 이것이 미이다. 검소한 것은 덕과 같고, 사치스러운 것은 악 중에서도 큰 것이다. 사치스러운 것보다는 검소한 것이 낫다.’

옛말에 틀린 말 없다고, 지금 봐도 대단히 큰 여운과 교훈을 주는 말이다. 한국의 미를 상징하는 이 말은 당시의 것들을 직접 보면 피부로 와닿게 느낄 수 있다. 당장 경복궁만 봐도 검이불루 화이불치에 맞게 내부를 설계하고, 디자인했다는 것을 확인할 수 있다.

어찌 보면 이는 예술적인 기교나 각색을 최소화하고, 사물의 근본 즉 본질만을 표현했을 때, 현실과 작품과의 괴리가 최소화되어 진정한 리얼리티가 달성된다고 믿는 ‘미니멀리즘(Minimalism)’의 철학과도 일맥상통하다고 볼 수 있다.

미니멀리즘이라는 용어는 1960년대부터 사용됐다. 검이불루 화이불치라는 말은 1145년부터 사용됐다. 덜어내고, 본질을 선명하게 만들었을 때 아름다움은 더욱 커진다는 사실을 우리는 오래전부터 알고 있었던 것.

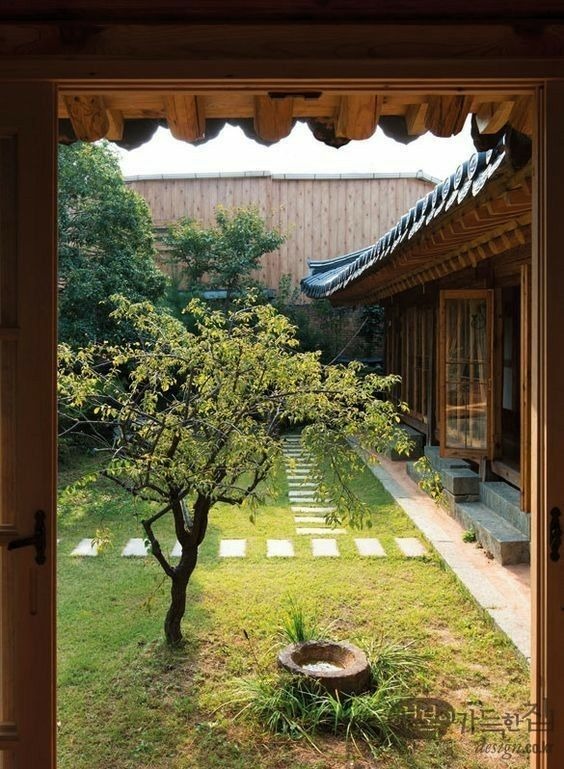

한국의 정원과 유적지, 건축물은 모두 검이불루 화이불치의 뜻에 맞는 고유한 미를 간직하고 있다. 단순히 해당 장소를 방문하여 산책을 즐기는 것만으로도 우리는 그 가치를 직접 몸으로 경험할 수 있다.

뿐만 아니라 한국의 전통의복인 ‘한복’에서도 한국의 ‘미적 센스’를 확인할 수 있다. 직선과 곡선을 적절하게 믹스하여 단정하고 아담한 의복을 완성했으니. 다양한 문의와 패턴을 사용해서 소소한 포인트를 준 것까지 검이불루 화이불치 한 아름다움이 느껴진다.

우리의 삶에 빗대어 의미를 되새겨 볼 수도 있다. 과한 사치와 꾸밈은 오히려 자신의 매력을 가리고, 검소하고 사치스럽지 않게 자신의 미덕을 보이면 진정한 매력을 드러낼 수 있다는 사실을 다시 한번 깨달을 수 있다.

한편, 디자인 측면에서도 이 말의 의미를 적용해 볼 수 있다. 겸손하고 조심스럽게, 뺄 수 있는 과한 포인트는 드러내고 필수적인 요소만을 아름답게 조합하여 ‘사치스럽지 않은 아름다움’을 완성한다는. 말은 참 쉽다. 디자이너들이 이 글을 읽으면 불같이 화를 내며 “도대체 나보고 어떻게 하란 말이야”라며 소리칠 수도 있다. 그만큼 정확한 디렉션을 제시하는 문장이 아니기 때문.

언제나 더하는 것보다 빼는 것이 어려운 법. 5,000자 분량의 원고를 써내려 가는 것보다 500자 원고에 함축적인 의미를 담는 것이 더 어렵고, 맥시멀 한 디자인의 화려한 옷보다 최소한의 것만 남긴 채 아름다운 디자인의 옷을 만드는 것이 더욱 어렵다.

그럼에도 다시 한번 ‘검이불루 화이불치’. 백 번 되새겨도 부족하지 않다. 무언가를 만들 때, 공간을 조성할 때, 사람을 만날 때, 물건을 구매할 때, 여행을 떠날 때 등 삶의 모든 부분에서 긍정적인 작용이 되어줄 것.