영화계엔 유독 유명한 형제 감독들이 많다. 그건, ‘영화‘라는 매체가 음악, 영상, 글, 미술, 편집 등 다양한 분야가 결합된 융합 예술이기 때문 아닐까? 각기 다양한 분야의 전문가들이 모여 하나의 작품을 만드는 ‘영화’라는 예술에서 가장 중요한 것은 ‘협력’이다. ‘형제’는 이미 가족 공동체 안에서 오랜 시간 유대감과 공동의 이해관계를 쌓아온 사이. 영화제작에 긍정적 영향을 끼칠 수밖에 없다.

또, 영화는 제작을 위해 여러 사람이 모였다가 끝나면 흩어지고 말지만 형제는 제작과 상관없이 늘 다음 작품을 위한 지속적인 창작과 도모가 가능하다. 그들은 파트너이자 동반자의 관계로 서로의 장점을 부각하고 단점을 보완하며 하나의 유니크한 세계관을 제시한다. 이런 점이 우리가 그들의 영화를 사랑하게 하는 게 아닐까? 공통된 경험과 이해를 통해 작품에 독특한 동기와 깊이를 전하는 형제 감독들.

대표적인 세 형제, 다르덴, 코엔, 사프디 형제들에 대해 알아가 보자.

다르덴 형제

벨기에 출신 리얼리즘 거장 감독 장 피에르 다르덴(Jean Pierre Dardenne)과 ‘뤽 다르덴(Luc Dardenne). 일명 ‘다르덴 형제’로 불리는 이들은 영화감독 데뷔 전인 다큐멘터리 감독 시절부터 쭉 함께 해왔으며, 30여 년간 서로에게 이견이 없었을 정도로 합이 잘 맞는다고 한다.

다큐멘터리 출신 감독답게 그들의 영화는 다큐멘터리적 색깔이 두드러지게 나타난다. 특히 인물 뒤를 집요하게 쫓아다니며 촬영하는 방식은 관객으로 하여금 마치 자신이 영화 속 인물의 뒤를 쫓는 듯한 느낌을 준다. 이는 관객을 영화 속으로 끌어들이려는 형제의 철저한 의도다. 그렇게 관객이 참여하게 되면 형제는 영화 내내 윤리적인 질문을 던져 작품의 깊은 인상과 여운을 남긴다.

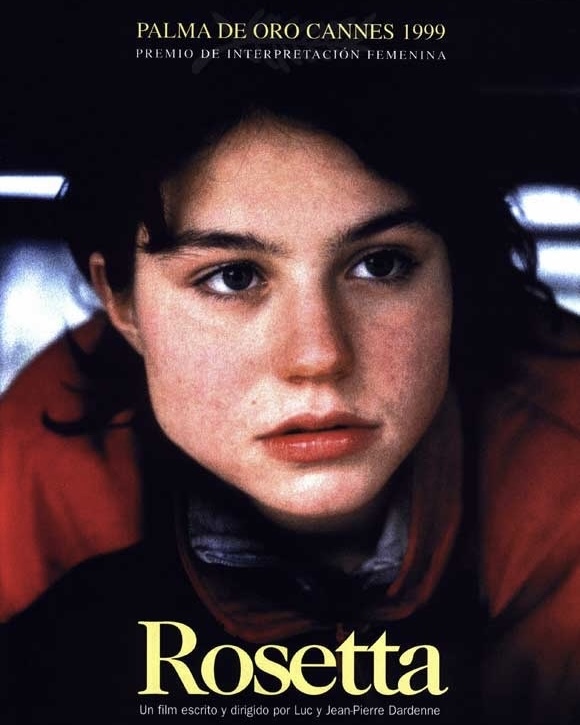

로제타 (1999)

다르덴 형제에게 첫 칸 영화제 황금종려상의 명예를 안겨준 출세작이자 최고작으로 뽑힌 <로제타>. 벨기에 청소년 노동 문제를 다룬 영화로, 심각한 알코올 중독자인 엄마와 함께 가난한 삶을 사는 소녀 ‘로제타’가 평범한 삶을 꿈꾸며 취직을 위해 홀로 고군분투하는 일상을 그린다. 영화는 카메라를 손으로 잡고 직접 인물을 쫓아다니는 ‘핸드헬드(handheld)’ 촬영 방식을 사용해, 주인공들의 감정에 따른 움직임을 세밀하게 포착했다. 또한 음악의 사용 또한 절제해 더욱 실제같이 묘사했다. 마치 영화를 보는 것이 아닌, 소녀 로제타의 일상을 보는 것처럼 말이다.

영화는 벨기에 청소년 노동에 대한 문제의식을 소녀 ‘로제타’를 통해 나타냈다. 실제로 작품이 개봉된 이후, 벨기에에서는 십 대 노동자를 보호하는 법이 개정되기도 했다.

코엔 형제

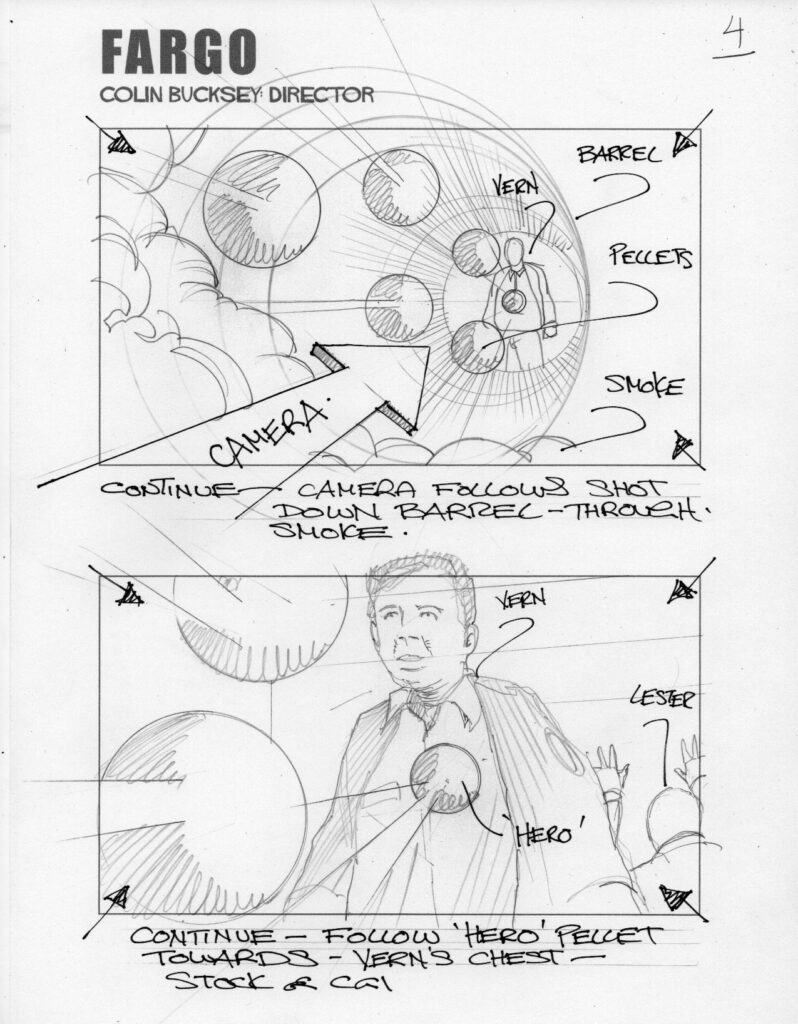

할리우드 영화에서 이 두 감독을 빼놓고 이야기할 순 없다. 미국을 대표하는 형제 감독 조엘 코엔(Joel Coen)과 동생 에단 코엔(Ethan Coen). 그들은 상업성과 예술성을 모두 겸비한 영화계의 소중한 인재다. 그들은 영화를 촬영할 때 스토리보드를 적극 활용한다고 한다. 어쩌면 천재 감독들의 공통점일지도 모르겠다. 봉준호 감독 역시 스토리보드를 늘 손에 쥐고 촬영에 임한다고 하니.

하지만 코엔 형제의 완벽주의는 여기서 끝나지 않는다. 그들은 애드리브조차 허용하지 않는다. 그러나 딱 한 번 이례적인 사례가 있는데 바로 <위대한 레보스키>에 출연한 존 터투로다. 짧은 개그 장면을 연기했던 만큼, 그가 표현하려 했던 것들은 모두 다 허용해 주었다고. 작품에서 그는 볼링공을 핥는 등 코믹스러운 변주를 쏟아낸 바 있다.

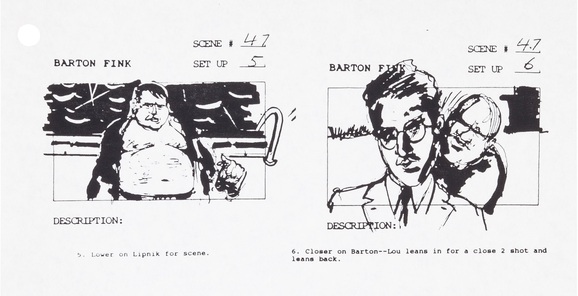

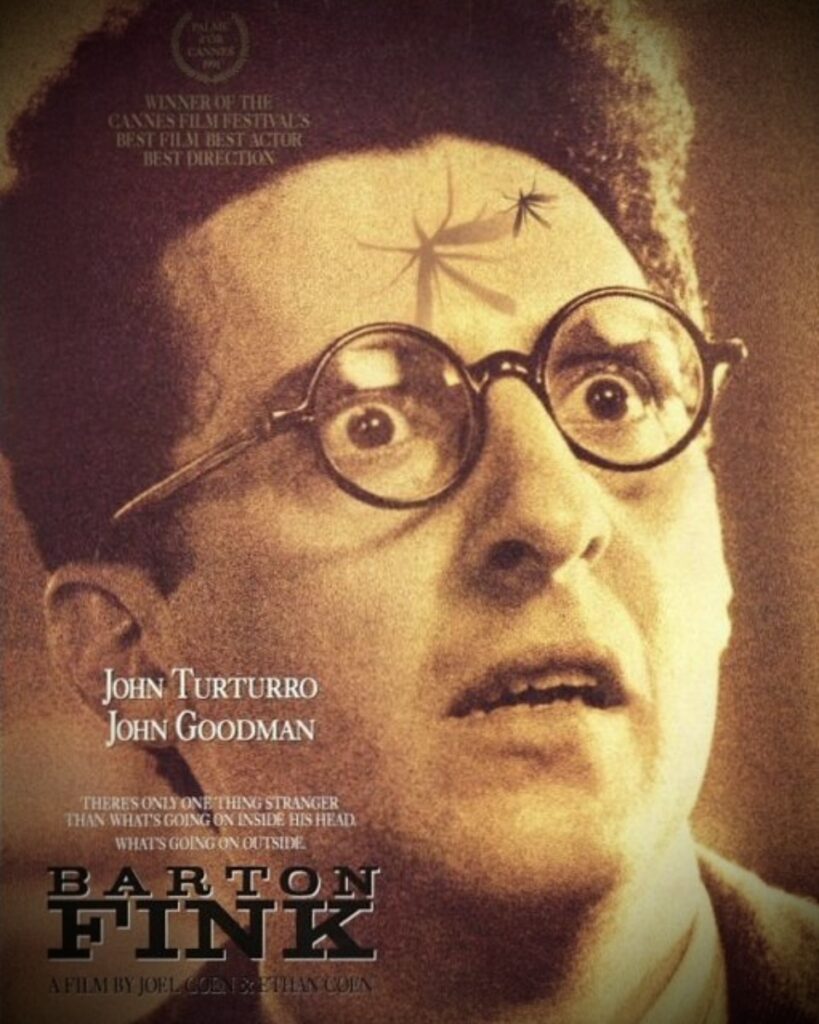

바톤 핑크 (1992)

영화가 개봉하고 코엔 형제는 제44회 칸 영화제를 완전히 휩쓸었다. 최고의 상인 황금종려상부터 감독상과 남우주연상까지. 하나만 타기도 힘든 상을 무려 3개나 탄 것이다.

작품은 보통 사람의 이야기를 고집하는 신인 극작가 ‘바톤 핑크’가 영화사 사장의 부탁으로 레슬링 시나리오를 쓰며 겪게 된 고뇌와 혼란을 그려냈다.

영화는 모든 면에서 완벽했다. 할리우드 영화계를 풍자하는 형제의 세련된 방식과 배우들의 나무랄 것 없는 연기는 영화의 몰입도를 한층 끌어올렸다. 특히 스릴러 영화의 거장 ‘알프레드 히치콕(Alfred Hitchcock)’의 영화 <싸이코>를 연상시키는 ‘로저 디킨스(Roger Deakins)의 촬영 방식과 영화의 절정에서 음악을 절제하고 주변 환경 소리로 대신하는 연출은 영화 전체의 긴장감을 한껏 끌어올렸다. 이렇게 철저히 스릴러 장르의 관습을 따랐는데도, 장르를 명확히 구분 지을 수는 없다. 심지어 네이버에 이 영화를 검색하면 ‘코미디’, ‘드라마’로 나온다. 장르의 관습을 따르면서 비틀어 버리는 그들의 영화, 이 역시도 한국의 감독 ‘봉준호’를 연상케 하지 않는가?

사프디 형제

영화계의 떠오르는 신흥 형제, ‘조슈아 사프디(Joshua Safdie)’와 베니 사프디(Benny Safdie)’ 그들은 앞서 언급한 코엔 형제를 있는 형제 감독이다. 그러나 그들은 핸드헬드 카메라를 사용하고 실제 장소를 촬영장으로 선택하는 등 리얼리즘을 중요시하기에 스스로를 다르덴 형제와 더 가깝게 여긴다고 말하기도 했다.

사프디 형제는 존 카사베츠, 마틴 스콜세지를 이어 뉴욕 출신의 아이코닉한 감독으로 뽑힌다. 그들의 영화는 주로 뉴욕을 배경으로 하며, 노골적인 미국 사회 풍자나, 폭력성과 인간의 욕망을 다룬다. 그런 점에서 형제의 영화는 마틴 스콜세지를 연상케 하기도 한다.

형제가 처음 영화에 빠져들게 된 계기에는 아버지가 있다. 어린 시절 형제는 부모님의 이혼으로 인한 양육권 문제로 어머니와 아버지 집을 번갈아 가며 생활을 했어야 했는데, 아버지는 이런 상황을 이해시켜주기 위해 영화 <클래머 vs 클래머>를 보여주었다고 한다. 형제들은 이를 계기로 영화와 현실 간의 밀접하고 혼잡한 관계를 직접적으로 느꼈다고 한다.

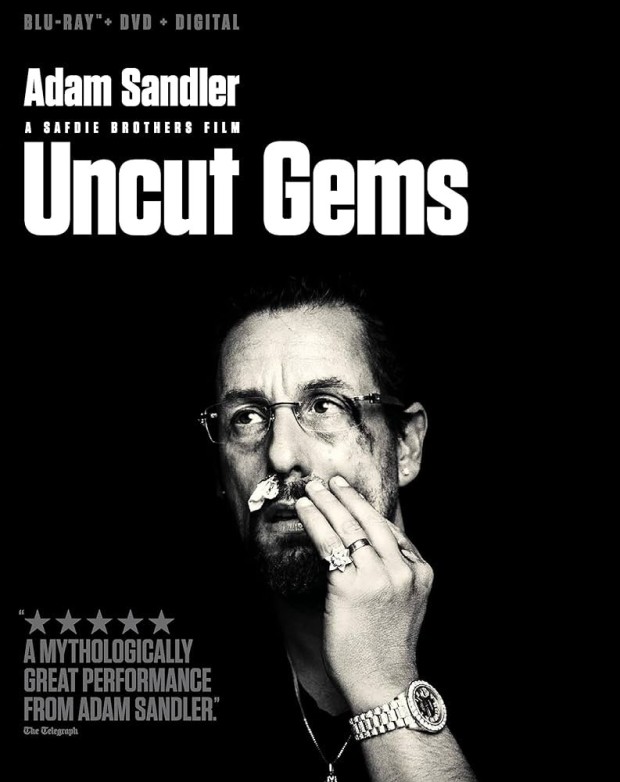

언컷 젬스 (2020)

영화의 시놉시스는 이렇다.

‘빚더미에 올라앉으니, 빚쟁이들의 분노가 하늘을 찌른다. 이대로 무너질 수는 없는 뉴욕의 보석상 하워드. 입만 살아 떠드는 그가 진정 살길을 모색한다. 한탕에 모든 것을 건다.’

영화는 주인공 하워드를 통해 멈출 줄 모르는 인간의 욕망을 다룬다. 욕망은 욕망을 불러오고 이는 바이러스처럼 증식되어, 그의 눈을 멀게 했다. 결국 그는 스스로 불운을 자처하게 됐다. 안전하게 마무리 지을 수 있는 상황이 몇 번이나 있었음에도 불구하고 그는 ‘더’ 원했다. 그리고 그 끝엔 비극적인 결말이 기다리고 있었다.

원래 불행이란 게 도미노 같은 것 아니겠는가. 정신 차릴 틈 없이 휘몰아치고 수습해 보려 할수록 더 망가지는. 영화 속 하워드의 상황이 딱 그렇다. 나아질 기미는 보이지 않고 영화는 계속해서 그에게 골치 아픈 상황을 부여한다. 보는 이가 머리가 지끈거릴 정도. 그러나 형제는 거기서 멈추지 않는다. 영화 속 인물들의 대화 도중 음악을 삽입해 관객의 몰입을 방해한다. 마치 그가 상황을 해결하기 위해 무언가를 시도했을 때 지속적인 방해를 받았듯 말이다. 이와 같은 방법으로 형제는 주인공과 관객이 같은 스트레스 상황에 놓이도록 유도해, 그에게 관객이 자신을 대입할 수 있도록 했다.

형제에게 있어서 특히 <언컷 젬스>는 특별한 영화이기도 하다. 그들은 보석 세일즈맨이었던 아버지에게 영감을 받아 ‘하워드’라는 캐릭터를 만들기도 했으며, 유대인으로서 자신들의 정체성을 잘 보여준 영화이기도 하다. 형제는 산타바바라 필름 국제 필름 페스티벌에서 영화를 두고 이렇게 말했다.

“언컷 젬스만을 만들기 위해 10년을 달려왔어요. 이 영화를 만들기 위해 그동안의 영화들은 언컷 젬스의 부차적인 작품들이었죠. 그렇다고 그 영화들이 의미가 없다는 게 아니고요. 준비 과정이었다고요.”